情報掲載日:2024年6月19日

トヨタ財団50周年記念事業特別インタビュー

被災者の孤立を防ぎ新しいコミュニティを創出する「つなセン」

取材 ◉ 大野 満(トヨタ財団)

執筆 ◉ 武田信晃(フリーライター)

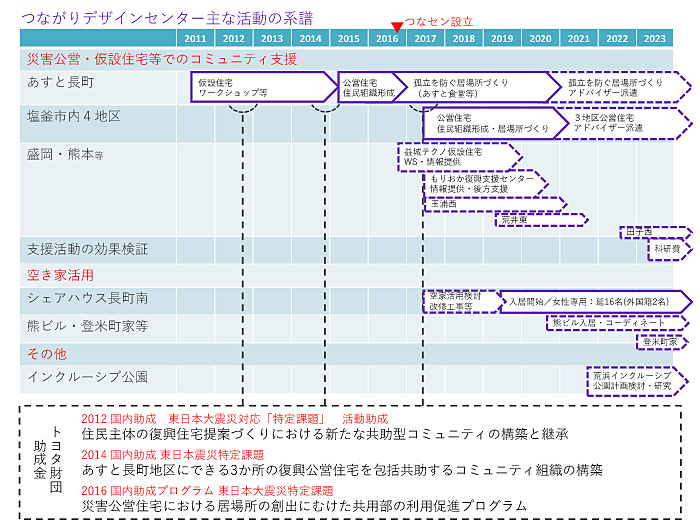

東日本大震災で発生した大きな不幸な出来事の1つとして地域コミュニティが破壊されたことがある。しかし、人間はたくましく、新しい移住地で、時には人間関係に苦労しながらも新しいコミュニティを形成し、新天地を盛り上げていく。そこで大事なのは、住民にとっての『居場所』があるかどうかだ。その取り組みの1つが仙台太白区あすと長町に建設された災害公営住宅でのコミュニティ形成だ。トヨタ財団は2012年、2014年、2016年の3回にわたり助成を行い、地域活性化につなげたほか、2016年10月には『つながりデザインセンター(つなセン)』というNPOが設立されるまでに発展した。つなセンの副代表理事で東北工業大学建築学部の新井信幸教授は「先進事例がなかったので、自分たちで先進事例を作るつもりで取り組みました」と語った。その興味深い取り組みとは?

助成対象プロジェクト

- プログラム

- 2012年度 国内助成プログラム 東日本大震災対応「特定課題」 活動助成

- 企画題目

- 住民主体の復興住宅提案づくりにおける新たな共助型コミュニティの構築と継承

- 助成番号

- D12-E1-1018

- 助成期間

- 2012年8月~2013年7月

- 主な活動地

- 宮城県

- 企画概要

- 大学や専門家等の支援を受けて「住まいまちづくりワークショップ」「住まいの相談サロン」や訪問アンケート形式による「居住意向調査」を実施、仮設住宅で育まれたコミュニティを継承した共助・福祉型復興住宅の実現を目指す。住民の意見を広く集めとりまとめた上で、市や事業者に随時提言を行い可能な限り復興公営住宅計画に反映してもらう。

- プログラム

- 2014年度 国内助成プログラム 東日本震災特定課題

- 企画題目

- あすと長町地区にできる3か所の復興公営住宅を包括共助するコミュニティ組織の構築

- 助成番号

- D14-E-0013

- 助成期間

- 2014年10月~2015年9月

- 主な活動地

- 宮城県

- 企画概要

- 分断されるコミュニティを維持継承できる組織を新たに創成し、組織で繋ぎ仮設住宅で築き上げたコミュニティの維持と新たに多方面から入居する世帯を含めた新たなコミュニティミックスをスムーズに構築し、継続性のある共助型コミュニティ組織を形成する。 また行政や区社協の公助窓口や近隣の町内会との連携や融和を図る中間支援組織も兼ね備える。これらを「あすとモデル」と称し他地区への展開も目指す。

- プログラム

- 2016年度 国内助成プログラム 東日本震災特定課題

- 企画題目

- 災害公営住宅における居場所の創出にむけた共用部の利用促進プログラム

- 助成番号

- D16-E-0005

- 助成期間

- 2017年4月~2018年3月

- 主な活動地

- 宮城県

- 企画概要

- 高層集合住宅型と平屋戸建型の災害公営住宅における共用部分の利用促進を通して、豊かなコミュニティの醸成を図ることを目的としている。前者は、高齢世帯が多い仙台市あすと長町災害公営住宅を対象とする。後者は、岩沼市玉浦西災害公営住宅を対象とする。

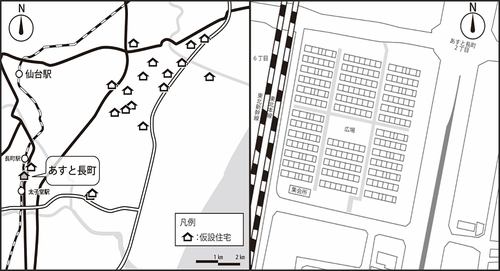

多様な地域の被災者が集まった「あすと長町仮設住宅」

プロジェクトの対象となったのは仙台太白区あすと長町に建設された『あすと長町仮設住宅』という全233 戸の仮設住宅だ。東日本大震災後、仙台市内で一番早く完成したプレハブの仮設住宅団地で、震災発生から約1カ月半後の2011年4月下旬に入居が始まった。入居者は、グループで入居した5組35世帯以外は単独での入居となり、多様な地域から集まった多数の高齢者らによって再出発が図られた。

入居者の元の居住地の内訳は、仙台市内の丘陵地・市街地からが54.0%、仙台市内沿岸部から22.1%。仙台市外からは、石巻、南三陸など仙台以北の沿岸部から11.5%、山元、名取など仙台以南の沿岸部が8.0%、福島第一原発事故の影響による避難者が4.4%とさまざまだ。

仮設住宅の住民たちと協働で公営住宅の計画提案を作成

プロジェクトは、仮設住宅で育まれたコミュニティを、次のステップである災害公営住宅に継承しようという取り組みから始まる。それが概ね達成できた後、公営住宅に移ってからも新たなコミュニティ形成に励み、高齢化・孤立化する社会に対応するための「孤立を防ぐ住まい・まちづくりに挑戦」する試みだ。

新井教授の研究室は、2011年6月から教員と学生が「仮設カスタマイズお助け隊」を結成し、収納や緑台の製作をするほか、屋台・屋外カフェの運営を行うことから始めた。狙いは「収納製作で住環境向上」、「住民参加で意欲の向上」、「居場所の創出」だ。「特に棚づくりは、仮設住宅に収納不足という人が多かったので、かなり喜ばれました。意外だったのは、軒先で棚を作っていると、自然と人が集まってきてコミュニケーションが生まれていったことです」

住民同士の交流が深まっていった結果、「2011年8月に仮設住宅内に自治会の前身となる運営委員会が設立され、2012年3月11日には自治会へと改組されました。その頃の仮設住宅には活気がありましたね」

仮設住宅内に、ラジオ体操、囲碁、パソコン、シネマなど10個のサークルが設立されるまでにコミュニティは発展していった。「『自治会の人やボランティアが面倒を見てくれて安心』、『毎日イベントがあって楽しい。ここに住み続けたい』などという声が上がるまでになりました」

その頃、仙台市では被災者に対して住宅再建意向調査を実施していた。「『公営住宅に住むならどのエリアに住みたいか?』などの設問がありましたが、高齢者をはじめ『どう回答してよいかわからない』と話す人が多いのが実情でした。そこでみんなで話し合う場を設けようということになり、仮設で育まれたコミュニティの継承にむけたワークショップが始まりました。トヨタ財団の助成申請を行ったのもこの時期です」

なぜワークショップを始めたのかというと「仙台市は公募買取事業という民間事業者が提案したものを市が選定し、それを建設したものを買い取るという仕組みを打ち出しましたので、そこに絡めていけば、コミュニティを継承できる公営住宅つくれると考えたからです」と経緯を語る。

「こんな住まい・まちで暮らしたいナWS」と名付けられたワークショップは2012年3月から2013年1月までに9回開催し、多い回では60人以上の参加があった。「仮設住宅から出た後どんなまちに暮らしたいかなど、次のステップについての話し合いを続けました。みんなのオモイをカタチにした公営住宅の模型を見ながらのワークショップでは『希望がわいてきた』という表情をする人が多くいたのを覚えています。最終的には建設会社も交え、住民同士で話し合ってカタチにしたものを計画し、提案書を市に提出しました」

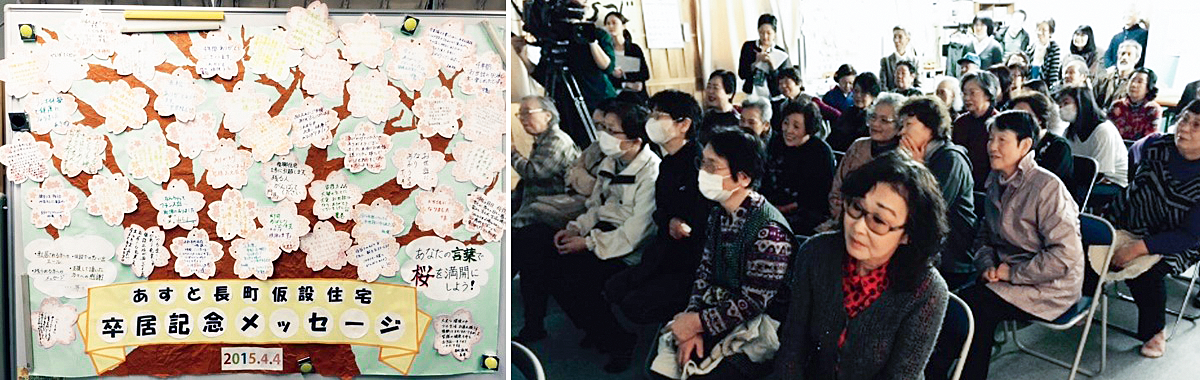

残念ながら、住民らといっしょに練り上げた計画案は採択されなかったが、仮設住宅から徒歩圏内に3カ所の公営住宅「あすと長町市営住宅」(第一・第二・第三 / 合計327戸)が建設され、それらに82世帯がつながりを維持しながら分散して入居することになった。

公営住宅へ移行してからの取り組み

2015年4月から公営住宅への入居が始まった。入居者の内訳は、あすと長町仮設住宅からが約1/4、残りの約3/4は各地のみなし仮設住宅から個別に集まった。居住実態を把握するべく入居してから約半年後の2015年10月に全戸を対象にアンケート調査を新井教授の研究室とつなセンの協働で実施したところ、仮設暮らしから抜け出せた安堵感からか暮らしの満足度はとても高かった。しかし、「『日常的な話し相手(親類以外)がいない』世帯が45.4%に達していました。また『公営住宅に入居してから人に会わなくなった』、『仮設の方が楽しかった』といった声も耳にしていました。多くの世帯が孤立に近い状況にあることがうかがえたことから支援が必要だと考えました」

このタイミングで2回目の助成の申請を行った。理由は、3カ所の公営住宅を包括した共助の体制が必要だと考えたからだった。公営住宅内の世帯主の7割強が60歳以上で、その中で自立した自治運営は困難が予想された。それを補佐またはその代わりを担う体制づくりが必要で、それを試行する資金として助成金はなくてはならないものだった。

また、新井教授はあすと長町仮設住宅に設置されていた集会所で各種イベントを開催していた団体を対象に活動実態調査も行った。4年近くの間に105団体が集会所を利用し、そのうち10回以上イベントを開催したのは17団体であった。トップは『仙台傾聴の会』で71回だった。「新しくできた公営住宅にも集会所があるので、そこでも活動を継続してもらえれば、集会所が孤立を防ぐ居場所になると思い、十数団体に声がけしていきました。そのほとんどの団体が『求められるのであれば公営住宅でも活動を継続したい』と言ってくれました。

また、この調査ではとても重要なことに気づかされました。各団体の活動に参加して、話を聞いてみると、その全てにおいて参加者が固定化していました。そして、参加者の顔ぶれは活動ごとに少しずつ異なっていることが分かりました。要するに、それぞれ個別の活動は固定客化し、つながりは広がっていかないのですが、多様な団体が活動することで多様なつながりが生まれていることに気付かされたのです。当たり前といえば当たり前の話ですが、それがとても重要な居場所づくりのエッセンスなのだと感じました」……つまり、特定の団体が高頻度に活動するよりも、多様な団体が活動している方が、孤立しにくい環境が生成するということだ。そうした居場所のエッセンスについては、つなセンが発行するブックレットに詳細が記されている。

つなセンの設立とその役割

そうして高齢化・孤立化した社会に対応する住まい・まちづくりを目指す『NPO法人つながりデザインセンター』が2016年10月に設立された。活動は公営住宅等での『コミュニティ形成及び自治運営支援』、『新しい住まい方に関する調査研究』を中心に始動していった。

あすと長町では「みんなの居場所づくり」として、公営住宅の集会所を外部に開放して利用を促進することで交流の機会を増やし、孤立しにくい環境を構築するべく、管理や運営の仕組みの検討レベルから取り組んでいる。たとえば、集会所の水光熱費は一般的に自治会費で賄われているところが多いが、集会所を使えば使うほど、活動が活発になるほど、自治会の会計がひっ迫していき、それに対する不満も出てくることが予想される。あすと長町では受益者負担(集会所を使用する人が料金を支払う)の利用料金システム(3時間500円程度)を導入した。また、予約のしやすさや管理の簡便さも利用促進につながると考え、ネット予約のシステムも導入している。さらに利用価値を高めるため、2021年にWi-Fiも設置した。

こうした管理・運営の仕組み以外に、具体的な取り組みとして食堂イベント(『あすと食堂』)を、週末のランチタイムに開催した(月1~3回)。毎回約30食、大人300円、子ども100円というリーズナブルな価格で食事と交流の場を提供している。調理は、つなセン以外の協力団体が担当し、地元で配食サービスを展開する団体や栄養士を養成する大学のゼミ等、十数団体がローテーションしながらコロナ前までに100回近く開催した。

ハンバーグ定食、カレー、ちゃんこ鍋など、メニューを毎回変えてさまざまな料理が楽しめた。「つなセンの役割は、開催日や料理担当の調整、受付、会計、テーブルなどのレイアウトなどです。『あすと食堂』も孤立を防ぐ活動の一環ですので、窓際にカウンターを設けて1人でも入りやすい雰囲気づくりに配慮しました。その結果、参加者の多くは高齢の女性ですが、高齢の男性も単独で参加してくれるようになりました」

交流以外の目的の活動も実施することにした。交流目的の活動には、社交的で孤立には無縁というような人が活動に多く参加していて、孤立気味の方が参加しにくいように感じたからだ。「毎週金曜日の午後は、スマホ相談会(つながリッキー)を開催しています。これまで集会所を使ったことがなかった方々も訪れるようになり、新しいつながりが生まれています」

「つながリッキー」には、地域の福祉事業者(株式会社ミツイ)が協力している。就労移行支援プログラムの一環として、プログラムの若い利用者に、スマホ操作などの相談対応を行ってもらっている。

このように、つなセンは運営面や新たな活動を通して、ふらっと立ち寄れるような居場所機能を高める取り組みを展開しているが、「室内での活動が外からも見えることで関わりのきっかけが生まれるため、入口は中が見えるようなつくりにしてほしい。そして室内は、基本的に下足利用にすることで、スリッパへの履き替えが不要な分、心理的なバリアも低くなり入りやすくなると考えています。車椅子でもそのまま入れます」と、新規に集会所を計画する際のハード面への配慮についても指摘した。

復興コミュニティ支援の水平展開(盛岡市、宮城県塩竃市・岩沼市、熊本県益城町など)

あすと長町で培ったノウハウは、他の地域でも生かされることになった。2018年度から2020年度まで仙台の北側の沿岸に位置する塩竈市から委託を受けて「塩竈市内災害住宅でのコミュニティ形成支援」を実施した。2015年から2017年にかけて入居が始まった災害公営住宅である清水沢東住宅(170戸)、錦町東住宅(80戸)など4カ所で支援を行った。

これらの住宅では入居から1年が経っても自治組織が結成されず、住民間のトラブルなどいろいろな問題が発生していた。そんな中、塩竈市内の公営住宅の整備を担っていた都市再生機構(UR)から2017年4月に依頼を受け支援を始めることになった。「当初は住民有志と話し合いの場を設けていましたが、自治組織結成の機運がいっこうに高まっていかないため、全世帯にアンケート調査を実施して、居住実態とともに自治組織結成の意向などの把握を行いました。その結果、自治会が結成された際に『入会したいは39%』、『入会したくないが42.1%』でした。ただ住民も、公営住宅の共同管理の必要性は感じていたようで、共益費の徴収や共用廊下や庭の清掃のみを担う、いわゆる管理組合を結成しようということで進めることにしたところ、スムーズに結成に至りました」

一方、集会所では、すでに外部内部問わず、さまざまな団体によりサークル活動が展開されていたため、そうした状況の継続とさらなる利用促進のために、集会所のパンフレットを作成して配布したり、年に12回利用者と管理者(住民管理組合)が意見交換を行う懇談会を開催したりして、孤立を防ぐ居場所機能を高める取り組みも進めていった。その他では、仙台市の南にある岩沼市の「玉浦西地区集団移転地域」で、2017年度は中庭緑化活動支援、2018年度と2019年度は持続可能なコミュニティづくりとして、集会所を親子での利用を促進し、陶芸やお菓子の家づくりのワークショップなどを開催した。

宮城県外では、岩手県盛岡市内の東日本大震災に伴う内陸避難者が入居する災害公営住宅「南青山アパート」(2021年1月入居開始)の計画にあたって、入居予定者や専門家などで意見交換を行うワークショップに参加した。主に集会所の設計に関する助言を行った。「集会所についてはいろいろ要望しましたが、下足利用を認めてもらいました。気軽に入れるようになるだけでなく、下駄箱スペースが省ける分、空間を有効利用できるようになりました。集会所の管理を担う『もりおか復興支援センター』のスタッフの方からは、下足利用は『大正解だった』と言ってもらいました」

復興プロセスで蓄積された支援のノウハウや知見は、熊本地震で被害が大きかった益城町にも足を運んで届けた。「みんなの居場所化」を目指した集会所の下足利用は着実に広がっていった。

経営的に持続可能な組織を目指すつなセン

トヨタ財団からの助成金が終了した後、つなセンが継続して活動するための財源はどのように確保していったのか? つなセンが取り組んだのはシェアハウスの運営だ。つなセン会員から、知人が所有する空き家の利活用について相談を受けたことがきっかけとなった。用途についていろいろと検討した結果、つなセンの財源確保にもなるよう、シェアハウスとして利用することになった。新井教授は学生を交えながら、残存家財の整理やシェアハウスへの改修図面を作成するなどして、5部屋からなるシェアハウスに生まれ変わらせた。

つなセンが家主と6年間の定期賃貸借契約を結び、入居者は家賃が月3万円程度のサブリース契約を結ぶスキームだ。収益は年間80万円程度で、改修費(約350万円)などの借入金返済後の収益は150万円を見込む。「最初は留学生が多かったのですが、女性からの問い合わせが多く、2年目からは女性専用に切り替えました。大都市部はシェアハウスの家賃がワンルームよりもずっと安いのですが、地方は価格差が小さく、入居者集めが課題でした。それでも1人暮らしよりも安心感があるなど、その良さに気づいた人が増えていったのか、3年目からは8割近い入居率が確保できています。空き家の活用は、シェアハウス以外の用途も含めて、今後、つなセンで取り組んでいく活動テーマの1つとしてあげています」

コミュニティ支援などの活動は財源確保が難しいが、活動費をある程度賄えるだけの収益化を獲得できたことは、事業継続の観点からは大きな意味を持つ。

助成で実現できたこと、気づいたこと

つなセンは3回に渡ってトヨタ財団から助成を受けたが何が実現できたのか?

1回目の2012年度のテーマは「住民主体の復興住宅提案づくりにおける新たな共助型コミュニティの構築と継承」だ。仙台市が公募買取事業を打ち出したことで、どういった家に住みたいかなどについて話し合う「災害公営住宅提案づくりワークショップの開催」などのために使用された。「ワークショップは、家族や財産を失った被災者に希望を抱かせ、力づけることができたように思います。復興の初期段階は『失望から希望へ』変えていく活動がとても重要でした。また、このような活動によって、被災者と支援者の信頼関係が深まりました。信頼を築けなければ、つなセンとして活動を継続できなかったと思います」

2014年度からの2回目は『あすと長町地区にできる3か所の復興公営住宅を包括共助するコミュニティ組織の構築』というプロジェクトへの助成だ。「仮設住宅期間で終了しがちな支援活動を公営住宅にもつなげた点は大きな意義がありました。助成金により、自治組織の形成支援や、支援団体の活動継続を促すワークショップを開催することができました。結果として、主体的な自治組織が形成され、支援団体の相互ネットワークや連携ができたのは大きな成果でした。集会所の利用実態と居場所のエッセンスも把握できたことで、多様性を考慮したコミュニティや居場所のあり方に気づかされたのもとても大きな収穫です。助成金があったからこそ認識することができた新たな価値観であったと考えています」

3回目の助成は、2016年度に行った「災害公営住宅における居場所の創出にむけた共用部の利用促進プログラム」で、つなセンとして活動が進められた。「利用料金制導入、ウェブ予約システムの構築、Wi-Fi設置など、利用しやすさと利用価値を高めることで、より多様な主体が集会所を使ってくれるようになりました。『あすと食堂』には調理担当などのボランティアが必要になりますが、継続させるには『負担感』が『充実感』を上回らないようにする工夫が必要です。ボランティアをする人たちに細かくかかる経費などを助成金で賄っていくことで、実現できました。このような現場への目配せは、持続可能な仕組みづくりに欠かせないと思っています」

活動を通しての気づきについては「非常時から平時に向かっていくコミュニティへの支援のあり方には精査が必要であるということです。発災当初は、結束や絆が多くを失った被災者にとって重要なケアの要素になりましたが、時が過ぎれば人間関係が煩わしく感じることもあり、そうした時に賑わいやコミュニケーションの活性化ばかりを追っていけば、窮屈に感じる人も少なくないでしょう。そうした中で、状況の変容を捉えながら活動に変化を加えていくことが大事だと思います」

大学の存在については次のように話す。「意外と重要な存在だったのではないかと感じています。多様な立場をつなぎ合わせるのに適当な立場にあることを実感しました。新しい仕組みや考え方を導入する際にも、丁寧に説明して理解してもらうことはもちろんのこと、その前に共感してもらうことが大事になりますが、大学という立場だと先入観も少なく聞いてもらえるような気がしています。つなセンの理事に大学の研究者が多いのはNPOとしての特徴の1つですし、そこを意識しながら今後も取り組んでいきたいと思います」

助成対象プロジェクトは、今どのような活動につながっているかと言えば、やはり「つなセン」が設立されたことがあげられる。そして、その中身について「集会所を上手く使っている公営住宅が少ない中で、集会所を活用した居場所づくりに先駆的に取り組むことができていると思っています。取り組みの過程で、多様な活動団体と関係ができたことで、シェアハウスの運営という採算事業にも踏み出せました」とプロジェクトの推進にあたって生まれたたくさんのつながりが組織基盤を強化しているのがわかる。空き家問題は、すでに日本社会の大きな課題となっているが、社会的課題の解決とNPOの財源確保という2つを同時に解決できる一石二鳥の成果も生んだ。

今後の目標と夢

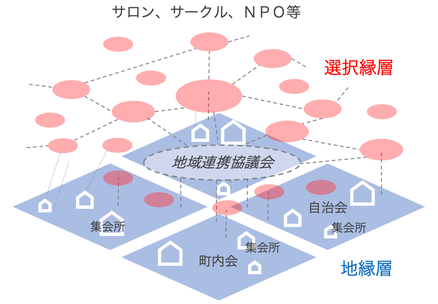

つなセンとしては「自主財源の更なる安定的確保が重要で、シェアハウスなどのソーシャルな不動産事業を拡充することが大事だと思っています」と当面の目標を見定めている。「大きな目標(夢)としては、孤立を防ぐ新たな地域運営の体制構築です。それには、旧来からの自治組織の役割のスリム化と多彩な団体などによるネットワークづくりの2つが必要となります」と語る。「かつての自治運営も重要ですが、包括的な役割を担おうとしても無理があり、住民にとってもどこまでが参加が義務でどこが任意なのか判然としない点も関わりにくくしている要因です。これからはマンションの管理組合のように、義務を担う組織が地域を代表し、集会所などでのお茶会やイベントなどの任意の活動は、多様な任意の団体・グループに任せていくことで、さまざまなつながりが生まれて、孤立しにくい環境が生まれていくと思っています。集会所の利用実態調査でも見られましたが、人と人との関係には相性があるため、できるだけ選択可能な状態を用意することが重要です。多様な主体の利用を促すためには、集会所を借りやすくするなど、運営システム構築が重要となります」

新井教授は最後に「このような新たな地域運営のシステムについては、復興のフェイズのみならず、平時の一般の市街地への適用を検討していく必要があります。その際、目指すべきコミュニティ像も人と人との相性を踏まえたものに再編集していくことが重要ですが、それができていないがため、現在の多くの自治会活動はかつての理想像を追うだけの『無理ゲー』になっているように見えます」と締めくくった。