イニシアティブプログラム

zaidanevent

財団開催イベント

情報掲載日:2025年2月14日

トップアスリートと研究者、俳優が熱く語り合った

メンタルヘルスを左右する「ことば」の力(後編)

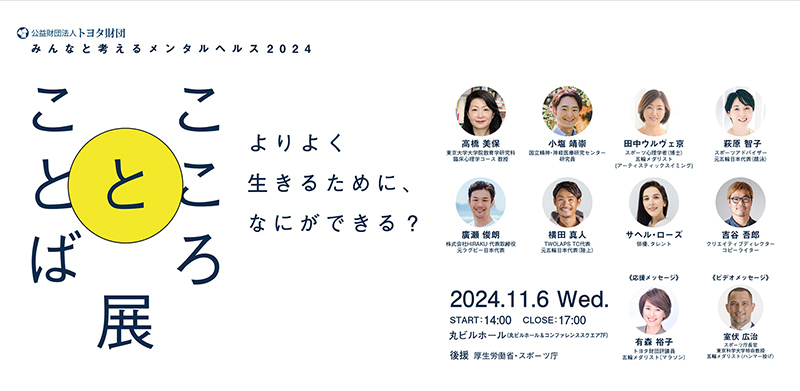

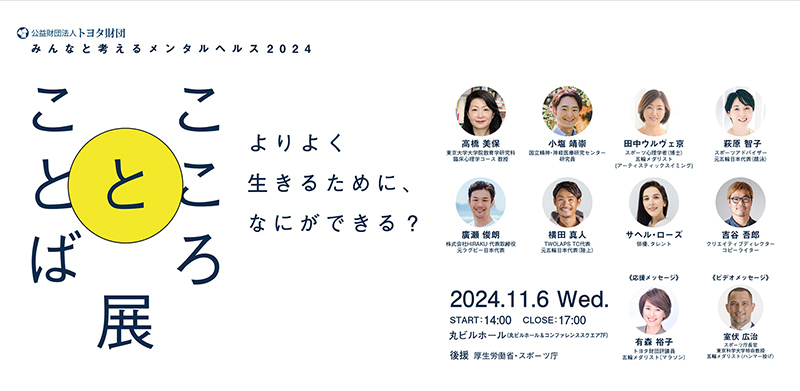

2024年11月6日、東京駅前の丸ビルホールで、公益財団法人トヨタ財団主催の「みんなと考えるメンタルヘルス2024 『こころとことば展』」が開催されました。

後編では、トップアスリートや俳優、研究者が登壇し「こころとことば ~よりよく生きるために、なにができる?~」をテーマに行われたトークセッションの様子をお伝えします。

アスリートや俳優、研究者が考える「こころとことば」

「こころとことば展」の前半では、「メンタルヘルスとは何か」というテーマをもとに、概念を整理し、研究や企業カウンセリングの現場から見えてくる現代社会のメンタルヘルスの課題、「ことば」が持つ力、そして、理論に基づいた心の健康を保ちながら自分自身を高めていく手法などが発表されました。

休憩をはさんだ後半では、前半で講演された田中ウルヴェ京さんをファシリテーターに、元トップアスリート、俳優、研究者が登壇し、「こころとことば ~よりよく生きるために、なにができる?~」をテーマにしたトークセッションが開催されました。

登壇者は、競泳種目のオリンピアンで子どもたちに向けた水泳大会などを開催しているスポーツアドバイザーの萩原智子さん、ラグビー元日本代表でキャプテンを務め、現在は株式会社HiRAKUの代表として企業や団体との協業活動などに携わる廣瀬俊朗さん、陸上競技男子800mのオリンピアンで五輪陸上女子マラソン代表選手らも指導する横田真人さん、児童養護施設で育った若者に焦点を当てた映画の監督にも挑戦された俳優のサヘル・ローズさん、そして前半の講演に引き続きの登場となる研究者の小塩靖崇さんです。

「心の安全基地」となった祖母のことば

「こころ」と「ことば」をキーワードに、メンタルヘルスについて正しい知識を学び、共に語り合う場として開かれたイベント。まずは、スポーツや芸能、研究などの分野で、さまざまな困難を乗り越えて結果を残してきた登壇者のみなさんに、「わたしのこころにあることば」というお題で、自身が大切にしている「ことば」とその背景を紹介いだきました。

トップバッターの小塩さんが紹介された「ことば」は、「よわさで繋がる絆もある。よわさが絆を深める」です。自身が活動する「よわいはつよいプロジェクト」を支えているアスリートから教えてもらった「ことば」で、小塩さんは何度もこの「ことば」に救われたと言います。

「研究者は日々成果を求められ、数値で評価される成果至上主義に陥りそうになったときに孤立を感じます。人間の心を失ったようになって、人と話せなくなるときもある。そんなときにこの『ことば』を思い出すと、自身の困りごとや弱さを人に話せます。助けてもらえて孤独を感じず、本来の自分の心を取り戻せるんです」と語りました。

「辛かったらいつやめていいのよ」。実家に帰るたびに祖母から必ずかけられた「ことば」を紹介したのは、横田さん。自身が選んだ陸上800mは、陸上競技のなかでもスピードも持久力も必要な、練習も含めて過酷な種目。「初対面の人には必ず、『なんでそんなつらい種目をやっているんですか』と聞かれましたが、祖母の『ことば』のおかけで、僕には何があっても必ず帰れる場所があるんだなと思えて、心の支えになっていました。前半のウルヴェさんの講演で、人生について『なぜ』と考え続ける大切さを学びましたが、祖母の『ことば』は、『なぜ陸上競技を続けるのか』と立ち止まって考えるきっかけにもなっていたんだと思いました」。

現在は指導者として活躍されていますが、かける「ことば」の一つひとつが、選手の気持ちをラクにさせたり、傷つけたりすることもあり、発する「ことば」に責任を持たなければいけないと横田さんは言います。そんななかで必ず選手にかける「ことば」は、「いつ競技をやめてもいい。俺が引退後の仕事をつくるから」だそう。これは、祖母が横田さんにかけた「ことば」と同様、選手が安心して競技に打ち込める状態にしているのかもしれません。

頷きながら話を聞いていたウルヴェさんは、「おばあさまの『ことば』が、横田さんの『心の安全基地』になっていたんですね」とコメントされました。

前を向いて歩いて行ける感謝の「ことば」

現役時代、つらいことが多かったという萩原智子さんは、「水泳を続けてきてくれてありがとう」と伝えてくれた父親の「ありがとう」という「ことば」を紹介。ご自身が引退したときに、抱きしめながらかけてくれた「ことば」だったそうです。

「ありがとうは、シンプルな『ことば』ですが、なんて愛のある『ことば』なんだろうと思いました。自分の存在価値を認めてもらえたような気持ちになり、私にとってとても大切な『ことば』に。それ以降、何があっても、いろんな方から『ありがとう』といわれるたびに、前を向いて生きていけるんです」と萩原さん。

彼女は地元の山梨で、子どもたちの育成を目的に『萩原智子杯』という水泳大会を20年以上継続して開催しています。かつて大会に出場した子どもが成人し、大会へ見学にくるともあるのだとか。「あのとき試合を開催してくれて、ありがとうございました」と言われるたびに、涙が出てくると萩原さんは言います。水泳を通じて、感謝の気持ちを持ち、「ありがとう」を「ことば」で伝える大切さを、子どもたちに引き続き伝えていきたいと話しました。

心がひらいているほうが、人生は楽しい

続いて、廣瀬さんは「ひらく」という「ことば」を紹介。「自分自身のマインドがオープンであることがとても大事だと思っていて、『今日は心が開いているかな』と日々意識するようにしています。心が閉じると毎日が面白くなくなるし、ポテンシャルも高まりません」と廣瀬さん。自身が経営する会社の社名も「ひらく」。コピーライターの吉谷吾郎さんとディスカッションして決めたと言います。

「自分の心を開くことはもちろん、可能性を開く、本を開くなど、さまざまなものを開くことが、私自身が好きなのではないかと気づいたんです。心を開いてあらゆる発想から世の中に関わる仕事がしたいという思いも込めました」と、社名に「ひらく」を選んだ経緯も教えてくれました。

話を聞いていたウルヴェさんは、「『ひらく』を意識するということは、閉じた経験もあるのでしょうか?」と質問。廣瀬さんは、「まさしくその通り。つらい時期や大変なときは心が閉じた経験があるから、『ひらく』ことを意識しているのだと思います。もちろん、開きっぱなしではなく、家に帰ったら閉じているときもある。でも、やはり心が開いている自分のほうが楽しくて、まわりにも良い影響を与えていると信じて意識していますね」と答えました。

当たり前を当たり前ではないと気づく

俳優のサヘル・ローズさんは、「『ありがとう』というコトバが生きるうえでは絶対に必要であり、大切にしています」という内容と紹介。「ありがとうと、他人だけではなく、自分に言うことも大事だと思っています。また、蛇口をひねると水か出たり、学校に通えたりなど、実はすべてが決して当たり前のことではない。当たり前が当たり前ではないことに気づき、あらためて感謝することも大事」とサヘルさん。

この話の背景には、サヘルさんが両親を戦争のさなかに亡くした孤児であり、その生い立ちや経験を世の中に発信していることが関係しています。「世界には、生きたくても、スポーツをしたくても、勉強をしたくてもできない人がたくさんいます。今私たちが語り合っている、『ことば』を学ぶことすら許されない人たちもいる。日本にいる私たちが、今、自分に与えられた生活が決して当たり前じゃないと知るだけでも、感謝の気持ちを持つことができ、自分にも人にも優しくなれる。自己肯定感も上げられるとも思っています」と、我々に大切な気づきを与えてくれました。

ここでウルヴェさんが、前半に「現代社会におけるメンタルヘルス ~こころとことばという視点から~」というテーマで講演され、会場でトークセッションの様子を見ていた、高橋美保さんに、感想を求めました。「お話を聞いていて、トップアスリートに関わらず、人にとっての『ことば』の重要性を再認識しました。加えて、『ことばにならないことば』や『ことばを発するまでの間』といった時間や余韻も、相手が自分の内面に触れる大事なことであり、カウンセリングではそうしたものも提供できるようにしていきたい」と高橋さんは話されました。

自分に向けられた「ことば」でないのに、傷ついた

ここからは、「力になると思って投げかけた『ことば』が、相手には刃になることもある。『ことば』の使い方は難しいですが、そんな経験や思い当たるエピソードがあれば教えてください」と、台本にない質問をウルヴェさんが全員に投げかけました。「ではまず、サヘルさんから」。

「急に難しいテーマをありがとうございます」との返答で笑いを誘ったサヘルさんは、SNSや日常会話で飛び交う言葉の暴力について触れました。「SNSでは『ことば』の刃が蔓延し、『ことば』の暴力を受けやすい。特に、心が弱っているときほど、そのダメージは強くなります」と影響力の大きさについて警鐘を鳴らしました。

また、最近のエピソードとして、電車内で耳にした会話を挙げました。「『死んじゃえばいいのに』という『ことば』を聞いたとき、それが私に向けられたものではないと分かっていても、衝撃を受けました」と振り返り、「そんな『ことば』をさらっと言えてしまう背景には、言った人自身の余裕のなさや自己否定の気持ちがあるのではないか」と推察。「いじめや攻撃的な言葉を投げかける人には、その背景に何か理由がある。自分が傷ついたときに、その人を拒絶してしまいがちですが、どうしてそんな『ことば』と放ったのか、その背景に興味を持つようにしています」と述べました。その姿勢が、他者への理解を深めるきっかけになったとか。

「遮断するのではなく、相手の背景を知ろうとすることで、新たな発見が生まれる。『ことば』は人を傷つけることもできるけれど、それ以上に人を癒やし、変える力を持っていると思います」と話してくれました。

きつく感じる「ことば」の受け流し方

廣瀬さんは、現役時代のコーチや周囲からのフィードバックとの向き合い方についてコメントしました。「僕らはコーチからさまざまな『ことば』をかけられ、その中にはきつい『ことば』もあります。大事なのは、その『ことば』の裏側にある『思い』を考えること。そこにどんな意図や思いがあるのかを理解しようとする姿勢が大切だと思っています」。

さらに廣瀬さんは、全ての『ことば』を受け止める必要はないと強調します。「自分の中で、『受け止める割合』を決めていました。例えば、30%ほどを受け止め、残りの70%は流してしまうという感じです。フィードバックを取捨選択することで、精神的な負担を軽減できたと思います」。また、「相手が発する『ことば』を変えることは難しいけれど、自分の受け止め方はコントロールできる。それができれば、気持ちが楽になるのではないでしょうか」とも話してくれました。

「私、誹謗中傷を受けやすいんです」と切り出したのは、萩原さん。五輪の前後に知らない人から、「どうせ結果なんて出せない」「生卵をぶつけられるのがオチだよね」などと言われたこともあったと話します。「シドニー五輪は4位でメダルが取れず悔しい思いをしました。帰国後に『国の税金使ってメダルも取れないなんて』と指をさされることもあり、苦しみました」と、現役時代の体験談を話してくれました。

そんなときに支えになったのは、母の「ことば」だったと言います。「傷ついて泣いてしまった私を、母は理由を聞かずに抱きしめてくれました。『智ちゃんが頑張っているのは分かっているから、大丈夫』と言ってくれたんです。その一言が、本当に心の救いでした」。

その夜、萩原さんがお母さんに怒りや悲しみをぶちまけた際、「言ってくれた人に感謝しないとね。智ちゃん、成長できたでしょ」と笑顔で言ってくれたとか。「最初は理解できませんでしたが、その『ことば』を聞いて怒りがすっと消え、心が軽くなりました。自分を分かってくれる人がいれば十分だと気づきました。母の『ことば』は私を支えてくれただけでなく、人として大きく成長させてくれました」と話しました。

前向きになれるように「ことば」を翻訳する

「逆に僕は、現役時代、期待されていなかったのか、誹謗中傷をほとんど受けなかった(笑)」と語るのは、横田さん。「僕が今、指導している選手たちは、誹謗中傷などの刃を向けられやすいタイプが多い。そのときに意識しているのは、その『ことば』の背景を分かりやすく翻訳して、ポジティブに置き換えることです」。選手が前向きに取り組めるように、「ことば」でサポートしている様子が伝ってきました。

また、選手とのやり取りで苦労する場面もあると横田さん。「選手から厳しい『ことば』をもらうこともあります。僕も感情的になって言い返してしまうこともありますが、そんなときこそ、相手が放った『ことば』の背景や真意を考え、理解することが重要だと感じています」と話しました。

「ことば」で相手のこころを溢れさせない

最後に、小塩さんは研究者としての経験を語りました。「キャパシティーオーバーのときは、どんなアドバイスや言葉をかけられても受け入れる余裕がなくなります。まるで水がコップから溢れるように、相手の『ことば』が頭や心に入らなくなる」。そんな心が限界を迎えたときは、どんな「ことば」でも、受け取る側には「刃」になりえるリスクがあると指摘します。「相談を受ける側は、相手のコップの水を少しでも減らせるように余裕を持つことが大切では」と小塩さん。

相談を受ける側がこころの余裕を保ち、穏やかに寄り添うことが、相手のこころを開く一歩になるとも言います。「『ことば』を尽くして助けようとするだけではなく、相手のこころに寄り添い、安心感を提供することも、支えになるのではないでしょうか」と語りました。

自分も気づいていない「見えないことば」を探る

「こころとことば」をテーマに語り合ってきましたが、ファシリテーターを務めたウルヴェさんは、それぞれの経験談や考え方から、「『ことば』は時に刃となり、人を傷つけることがあります。しかし、その刃の受け取り方次第で、逆に力に変えることもできるのです」と述べました。そして、「ことば」をどのように受け取り、解釈するかが鍵だと話しました。

さらに、「見えないことば」の存在を挙げ、「『見えないことば』とは、私たち自身の行動の背景にある、本人も気づいていない『ことば』や、本質的な意図に基づく『ことば』を指します。これらを追求することが、今の複雑な時代にはますます重要だと感じます」と述べました。

「今日は、参加者一人ひとりが、『ことばとは何か』を考えるきっかけになればうれしい。見える言葉と見えない言葉の両方に気づき、それを活かすことができれば、社会全体が『ことば』を大切にする文化を育めるのではないでしょうか」といったメッセージを参加者に送り、トークセッションを締めくくりました。

自己との対話で、心の奥の「ことば」や感情に気づく

閉会の挨拶には、五輪女子マラソンメダリストで、トヨタ財団評議員の有森裕子さんが登壇。自身が現役時代に経験した「ことば」について語りました。「マラソンで走っているときは、誰とも話さず、ただ自分自身と向き合う時間を過ごします。自分に問いかけ、自分の状況を見つめ直すことで、心の奥にある『ことば』や感情に気づくことができる。他者とのコミュニケーションに忙殺されがちな日々ですが、こうした自己との対話の時間を持つことの大切さを改めて実感しています」と語りました。

「今日の時間が、みなさんの中で『こころとことば』について考える一歩になり、日常を変える契機となればうれしく思います。また来年もお会いできることを楽しみにしています」と述べ、3時間に渡って開催された「みんなと考えるメンタルヘルス2024 『こころとことば展』」は幕を閉じました。

構成/高島三幸