イニシアティブプログラム

zaidanevent

財団開催イベント

情報掲載日:2025年2月14日

トップアスリートと研究者、俳優が熱く語り合った

メンタルヘルスを左右する「ことば」の力(前編)

2024年11月6日、東京駅前の丸ビルホールで、公益財団法人トヨタ財団主催の「みんなと考えるメンタルヘルス2024 『こころとことば展』」が開催されました。このイベントは、2023年2月22日に実施された「みんなと考えるメンタルヘルス ~『アスリート』という生き方を事例に~」が好評だったことを受け、継続して開催された第二弾です。

トップアスリートや俳優、研究者が登壇し、「こころ」と「ことば」をキーワードに、メンタルヘルスについて正しい知識を学び、共に語り合う場となりました。本レポートでは、多様な経験と知見を持つ有識者たちの、熱い想いが込められた「ことば」に関するイベントの模様をお伝えします。

エントランスから広がる「ことばの世界」

今回のイベントでは、会場エントランスに、「わたしのこころにあることば」と題して、トップアスリートや俳優、メンタルヘルス研究者などの登壇者たちが大切にしている「ことば」を紹介するパネルが展示されました。さらに、その「ことば」が印刷されたポストカードをパネルの前に並べ、来場者が自由に持ち帰れる形式にしました。

来場者参加型の企画として、自身の好きな「ことば」を付箋に書いて貼るボード「ことばからことばのパスへ」も設置。足を止めてポスターの言葉を読んだり、ポストカードを手に取りながら来場者同士で話したり、付箋に「ことば」を書いたりする参加者の姿が多く見られました。

メンタルヘルスを新たな視点で捉える

平日の午後にも関わらず、会場内には多くの参加者が着席し、大学生をはじめとした幅広い年齢層の姿がありました。リアルとオンラインのハイブリッド形式で進行したイベントの最初の登壇者は、東京大学大学院教育学研究科 臨床心理学コース教授の高橋美保さん。企業カウンセラーとしてもメンタルヘルス支援に取り組む高橋さんの講演テーマは、「現代社会におけるメンタルヘルス ~こころとことばという視点から~」です。

冒頭で高橋さんは、「メンタルヘルスの不調は特別なことではなく、誰もが経験するもの」と強調し、障害や疾患の有無に関わらず、「ウェルビーイング」(内面的幸福感)を基準に捉える重要性を指摘しました。また、不調の原因については、個人の物事の捉え方だけでなく、見通しの立ちにくい社会環境や人間関係の問題などといった、環境要因も大きいと述べました。

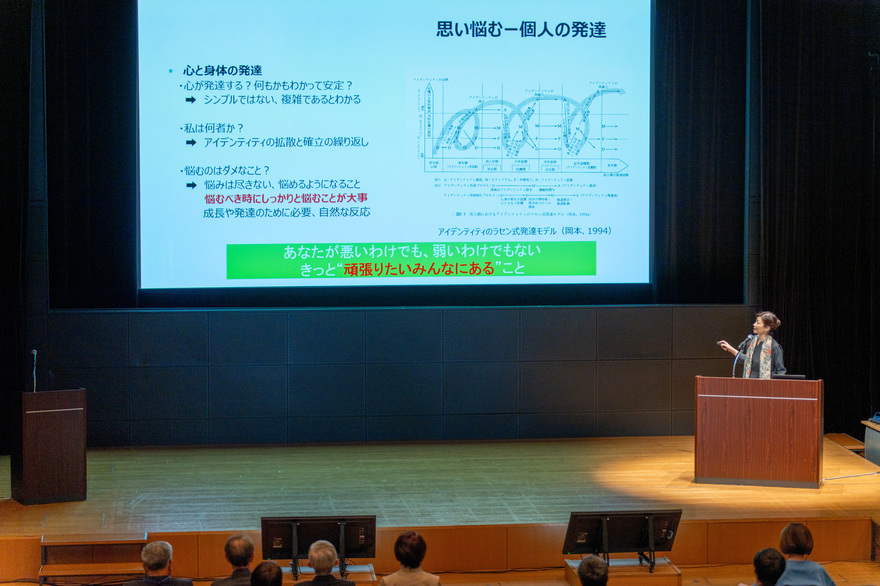

一方、「思い悩む」ことは、決して悪いことではなく、生き方などを問い直す機会だと、言います。「自分が悪いわけでも弱いわけでもない。特に頑張りたいと思う人ほど、成長するために現れる自然な反応です」と、論文をもとに説明。ストレスが増幅してメンタルヘルス不調につながらないようにするためには、「体に不調が現れたら心の不調のメッセージかもしれない」といった、自身の変化に気づくことの重要性を指摘しました。ひとりで抱え込まず、他人に相談し、そして他人のことも労わるような、自他ともに大事にする社会を目指すことが、人々の心のケアにつながると教えてくれました。

気づいていない成長や幸せがエネルギーに

そこで大事になるのが、「ことばの力」です。高橋さん自身、カウンセリングの現場で人々を理解し、支えるために大切にしているツールが、「ことば」だと言います。1人の人間を取り巻く環境は、友人や会社の同僚などの身近な社会、世論などの社会があります。そうした周囲や社会から発信される「ことば」には、さまざまな影響力があります。典型的な例は、上司や同僚から「頑張って」と鼓舞されると、うれしい半面、プレッシャーに感じるような場合です。

周囲からかけられる「ことば」だけでなく、「私はもっと強くならなければいけないのに、ダメ人間だ」といった自分が自分にかける言葉でも、ネガティブな気持ちになるケースがあります。自分で自分にかける「ことば」、周囲からかけられる「ことば」、そして社会などの世論が発信する「ことば」は、発しているほうに悪気がなくても、ときにそれは「ことばの暴力」となって、誰かにプレッシャーをかけたり、ネガティブな気持ちにさせたりする恐れがあると知っておくことは、大事だと高橋さんは言います。

もちろん、「ことば」には人をポジティブにさせる力があります。例えば、「『ことば』を放つように想いを人に話すことで、心に余裕が生まれます。ネガティブワードでも受け取り方次第でポジティブな意味に転換し、前向きになることもできる。ポジティブな『ことば』を人に共有することで、コミュニティなどの新たな社会が生まれることもあります。『ことば』をうまく活用してポジティブな力にしてほしい」と、高橋さんはアドバイスを送りました。

高橋さんのもとには、「思うように生きられない」といった悩みを抱えた、頑張り抜いた人がカウンセリングに訪れることも少なくないとのこと。「そんな人に、『もっと頑張れ』とは言えません。意識しているのは、本人も気づいていないポジティブな内容や状態を掘り起こすように、相手に問いかけること。本人がそれに気づければ、前向きに取り組もうと思える原動力になります」。「ウェルビーイング」な状態に近づく、大切なヒントを教えてくれました。

アスリートもメンタルヘルス不調になる!?

次の講演テーマは、「アスリートと共に実践するメンタルヘルスリテラシー向上の取り組み」です。この講演を行ったのは、健康教育を専門とする国立精神・神経医療研究センター研究員の小塩靖崇さんです。小塩さんはトヨタ財団の助成対象者であり、その研究成果を兼ねた発表となりました。

まず、小塩さんは若者とアスリートのメンタルヘルスに関する課題を、データをもとに解説しました。一生のうちに精神疾患を経験する人の割合は18~25%で、診断基準に満たない心の不調を含めると、その数はさらに増えます。特に12~25歳の思春期は、心身の発達が著しいことから、メンタルヘルス不全が始まりやすい時期とされています。

また、メンタルが強いイメージのあるアスリートについても、不安症やうつ病を経験した割合が33.6%にのぼり、3人に1人が何らかのメンタルヘルス不全を経験しているというデータが示されました。「アスリートのメンタルヘルス不全は、決して珍しいことではない」と小塩さんは強調します。

さらに注目すべき点として、小塩さんは、アスリートのパフォーマンスピーク時期と思春期が重なることに言及。「アスリートの低年齢化も進んでおり、メンタルヘルス不全はますます重要な課題になっています」と語りました。

メンタルヘルスの支援や教育の現状についても説明しました。多くの人は精神疾患を発症して初めて心療内科や精神科を受診しますが、医療機関が「何かあったら相談を」と呼びかけても、その一歩を踏み出すハードルは依然として高いと指摘。たとえ小さな異変に気づいたとしても、気軽に相談できる場所が少ないことが課題だと言います。

通院に至るような精神疾患はまだ見られないけれど、「落ち込みやすくなった」「疲れが取れない」などの小さな異変を感じている段階の人もサポートできるような、症状の段階に応じたサポート体制の整備が必要であり、学校教育やスポーツ界において、メンタルヘルス教育の場をさらに増やしていくことが重要だと述べました。

こうした背景を踏まえ、小塩さんたちはアスリートのメンタルヘルスケアを考える「よわいはつよいプロジェクト」を立ち上げました。今回はそのなかで研究プロジェクトとして助成を受けて実施した次の2つの活動について紹介。

①アスリート向けのメンタルヘルス教育プログラムの開発

②アスリートが若者に向けて行う、メンタルヘルス啓発ワークショップの開催

これらの取り組みにより、若者やアスリートのメンタルヘルスリテラシーを高め、サポート体制の強化を目指しています。

アスリートが高校生にメンタルヘルスを教えるワークショップ

「よわいはつよいプロジェクト」の具体的な活動の説明は、同プロジェクトメンバーで、「ことば」を扱うクリエイティブディレクター・コピーライターの吉谷吾郎さんにバトンタッチ。吉谷さんの仕事の1つに、小塩さんの研究内容を誰もが分かりやすい「ことば」に翻訳し、コンパクトにすることが挙げられます。その一例である「こころの元気マニュアル アスリート編」という、メンタルヘルスについて説明するアニメーション動画が会場に流れ、啓発や教育における、分かりやすい見せ方と伝え方の重要性を示しました。

次に、実際に現役ラグビー選手が教えた、高校生向けのメンタルヘルスワークショップの様子の写真をスライドで紹介。1時間の講義のなかでは、メンタルヘルスの知識をクイズ形式で楽しく学ぶ場や、講師である選手による体験談を伝える場、意見を発しながらみんなで語り合う場、そして、「成功者であるトップアスリートも、リアルな悩みや深いトラウマがあることを知った」「メンタルヘルスケアの方法を参考にしたい」「睡眠時間をもっと確保して最高のパフォーマンスを発揮できるようにしたい」などのワークショップを体験した高校生の感想や、9割の生徒がこのワークショップが「役に立った」というポジティブなアンケート結果も発表されました。

最後に、「よわいはつよいプロジェクト」のメンバーで、ラグビーの選手とコーチという2つの立場の経験を持つ、横浜キヤノンイーグルス運営スタッフの和田拓さんが急遽会場に駆けつけ、登壇してくださいました。

現役時代にメンタルヘルス不全を経験し、それがきっかけで戦力外通告を受け引退したという和田さん。同プロジェクトに携わって初めて、思いを言語化することの大切さを学んだと言います。

「アスリートは、目標に向かって、やりたいプレーが無意識にできるまで突き詰めて練習します。しかし、メンタルヘルスに関してはその逆で、無意識に考えている潜在意識を、言語化にして顕在意識にしなくてはいけない。その2つの視点を持つことは簡単ではなかったことに気付きました」という貴重な意見をもらいました。現役時代にメンタルヘルスについて学ぶことの重要性のほか、選手のメンタルヘルスを改善するためには、話しやすくなる空気を指導者などの周囲が作る大切さにも言及されました。

アイデンティティを探る「悩み考える力」が自分を助ける

3つ目の講演テーマは、「ウェルビーイングの考え方と実践 ~アスリートらが実践する心の整え方を事例に~」で、アーティスティックスイミングの五輪メダリストで、スポーツ心理学者の田中ウルヴェ京さんが登壇されました。

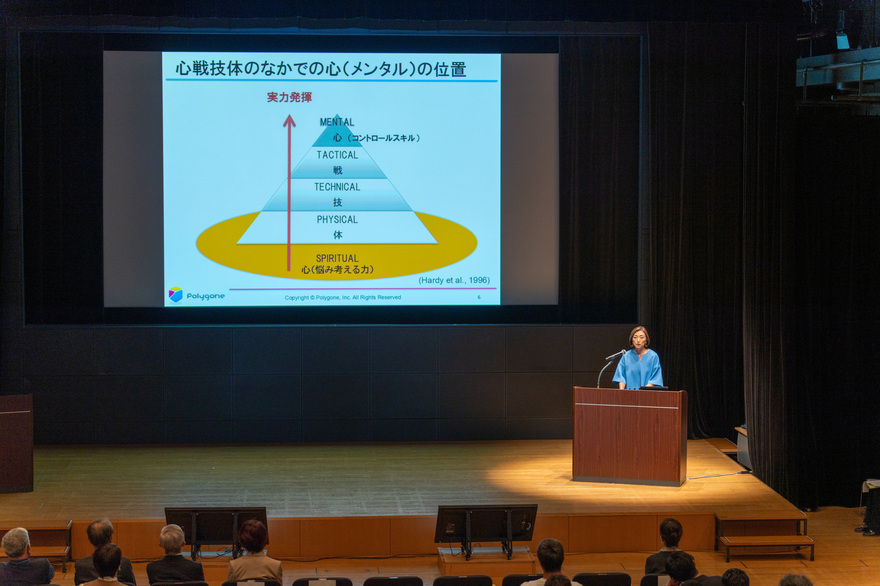

まずは、アスリートの心(メンタル)に関する理論を説明。心(メンタル)のトレーニングは主に2つあり、1つは、メンタルをコントロールすること。自分が発する「ことば」は行動に影響するため、自身の感情や思考のクセを知り、日々のストレスに対処できるスキルが大事になると言います。過度な緊張ではなく「適切な緊張」に調整するためには、イメージトレーニングも含め、本番でパフォーマンスが発揮できるスキルをしっかり学ぶことが大事だと話しました。

もう1つが、「悩み考える力」を磨くこと。どんなに心技体を磨いて戦術を培っても、「私はなぜこの競技をやっているのか」「そもそも私は何者なのか」「何がしたいのか」といった自分の競技や人生について悩み、考え、醸成させていく機会がないと、何かをきっかけにやる気が失せ、落ち込む恐れがあるとウルヴェさんは指摘します。思いを言語化するための「考える時間」がアスリートの心の土台となり、パフォーマンスを発揮するには欠かせないとのこと。

その「悩み考える力」を磨く具体的な方法として、「なぜ私はこの競技をしているのか」といった、「なぜ」と自問し書いていく「感情日記」「思考日記」を紹介。アスリートとのセッションでは、その日記をもとにウルヴェさんが一緒に確認しながら言語化していくと言います。

引退後の自分の姿を「ことば」にするトレーニングもあり、「アスリートの肩書きを外したら、自分は誰なのか」を言語化し、ウルヴェさんも伴走しながら一緒に選手自身の価値を考えることで、引退後のメンタルヘルス不全防止につながるそうです。

アスリートもビジネスパーソンも「悩みをことばにできない」

ただ、引退後の自分の思いや考えを言語化できないアスリートは多く、近年これに関する研究が増えているのだとか。ある質的研究によると、「ことば」にできない理由は、「自分で解決したい」「誰に何を聞けばいいのか分からない」などさまざま。これはアスリートだけではなく、定年退職したビジネスパーソンの悩みにも通じると、ウルヴェさんは言います。

引退後の自分を形成するためには、スポーツ以外などの自身の領域とは異なる領域の人からもらう「ことば」から、自分を多面的に知ることが効果的だとウルヴェさん。悩み考えて心の奥から掘り起こした「ことば」を持つことは、先が見えづらく不安を抱えやすい時代を生き抜くためにも大切だと、教えてくれました。

構成/高島三幸