研究助成

contribution

寄稿

著者◉ 牛島佳代(愛知県立大学看護学部准教授)

- [助成プログラム]

- 2018年度 研究助成プログラム

- [助成題目]

- 福島の記憶を未来に―「親子をつなぐサポートブック」と当事者語り部活動―

- [代表者]

- 松谷満(中京大学現代社会学部准教授)

地域における分断・人間関係を修復する手がかりに

私たちが福島に関わった理由

「福岡なんて遠いところからなぜ福島を調査するのか、興味本位でやらないでほしい」

2013年1月、「福島子ども健康プロジェクト」の調査事務局を置いていた当時の私の勤務先(福岡大学医学部公衆衛生学教室)には第1回のアンケート調査票が現地に届いてから、こうした苦情が相次いだ。2013年1月といえば、まだ原発事故から2年足らずで、食生活や子どもの遊び場、住まいの除染など、放射能への対処をめぐって混乱や迷いが続いていた時期であった。加えて、国やマスメディアなどさまざまな機関による調査が行われていた時期でもあった。確かに、現地からすれば、遠く離れた九州から、前触れもなく送られてきた調査票は「迷惑」以外のなにものでもないだろう。

では、私たちが福島に関わろうとした理由はどこにあるのか。次の二つである。一つ目は、「福島子ども健康プロジェクト」のメンバーの多くが水俣病を経験した不知火海沿岸地域を研究してきた。そこから、公害環境問題は自然生態系への影響にとどまらず、人の心や人間関係に長期にわたる多大な負荷を与えること、そして、こうした心と関係の問題は一朝一夕では解決できないし、一度崩れてしまった人間関係は容易には修復できないことを身をもって体験してきた。

二つ目は、私事ではあるが、原発事故が起きた当時、双子を出産したばかりの母親であったことにある。初めての育児は、急な発熱や嘔吐、肌あれなど不安と緊張の連続であった。食べ物や環境などに細心の配慮を要し、常に自分の育児のあり方を問われているような気がした。ただでさえ、育児は不安や迷いの連続であるのに、放射能という目に見えないものに怯え、かつ情報が錯綜し何が正しいのかわからない中で、日々判断を迫られる福島の母親の心境はどれほどのものだろう。水俣に継続して関わってきた私たちだからこそ、そして幼い子どもを持つ母親だからこそ、同じ目線で福島に起こった現実を受け止め、母親の不安の軽減や亀裂の生じた人間関係を修復させる道筋を共に考えていくことができるのではないか。

研究者と当事者との間の避けがたい溝

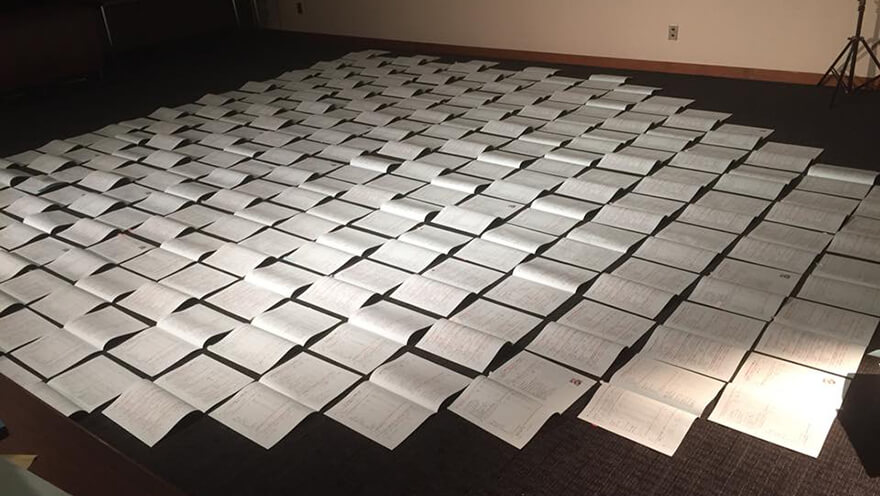

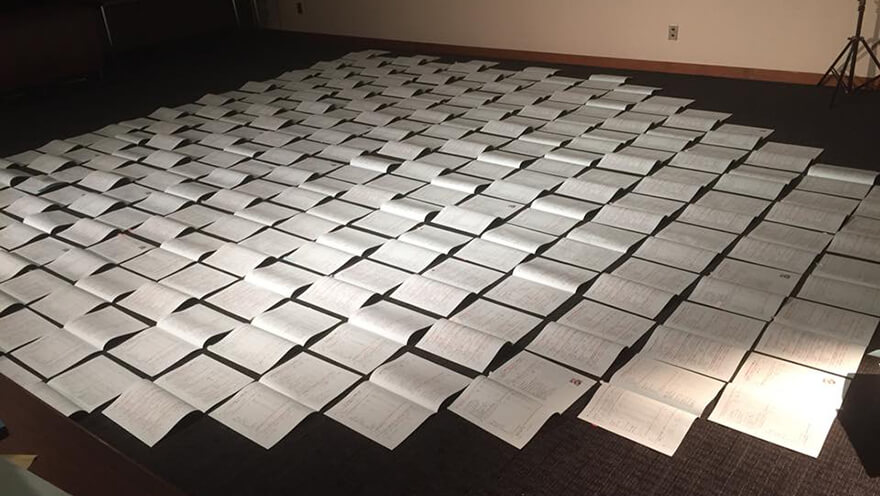

こうして、2013年1月より福島県中通り(福島市、郡山市を含む9市町村)の2008年度出生児(6191名)とその母親を対象に、年1回のアンケート調査を開始した(2021年1月には第9回調査を実施)。しかし、冒頭にも示した通り、このプロジェクトは、開始早々から壁に突き当たった。第1回調査票の最後の自由記述欄には、本調査に対する批判的な言葉が並んでいた。個人情報の入手に関する疑問や調査の意義を問うもの、そして調査の依頼を受け取ったことによるネガティブな心情などである。その心情として特に多いのは、調査の依頼を受けたり回答したりすること自体がストレスや不愉快の原因となったり、調査をきっかけに不安になるというものであった。

私たち「福島子ども健康プロジェクト」は、設立当初から福島の親子と研究者がお互いの知識と体験を持ち寄って、協働して問題解決の糸口を模索していくことを目指していた。その第一歩として第1回調査票の最後のページで「今後、調査結果を生かして、小さなお子さんを持つお母様たちが、原発事故や子育てに関する不安を自由に語り合う場を作りたい」と自由記述を求めたが、この構想に対しても批判が寄せられた。

「この先も大丈夫と思っているママと、不安をかかえながらしょうがなく住んでいるママと移住計画中のママが語り合うなんて戦争」「語り合う場ができても結局、避難できるワケもなく、なんだか語り合えば合うほど、不安になるような気がします。不安を語り合えば、何か解決策が見つかるのでしょうか? この不安な気持ちがなくなるのでしょうか? 近所の子どもを持つ母親の方と“放射能の話”をするといつも気持ちが重くなります」というコメントに見られるように、話し合いの場を作ったとしても争いや不安を増幅する結果にしかならないし、実質的な「解決」にはつながらないというものであった。

研究者と当事者との関係性の構築

私たちは、第1回調査に対するリアクションから、原発事故の影響に関する実態調査に加えて、調査参加者との関係構築を最優先事項の一つとして位置付け、取り組んできた。調査票の自由記述欄に投げかけられた調査参加者の疑問や批判には、丁寧に手紙を書いて送る。また、毎年1月の調査実施の後、夏までには調査結果(速報値)を冊子にまとめて送付する。調査参加者の声(調査票の自由記述)をまとめた論文やプロジェクト事務局の活動を掲載した「福島子ども健康プロジェクト便り」も送付した。

さらに、調査参加者のお子さんには2013年12月からクリスマスカードを送付し、2014年4月からは誕生日カードを送った。こうやって、一足飛びで調査参加者同士の「語り合いの場」を設定するより、まずは研究者が調査参加者と向き合い、信頼関係を構築したうえ、その積み重ねから、調査参加者同士の横のつながりをつくるという、二段構えに転換したのである。

実態調査と関係構築の取り組みを続ける中で、調査参加者の心境の変化が、調査票の自由記述欄の声として表れ始めた。調査開始当初は批判的な声が多かったが、回を追うごとに、調査への理解、謝辞、今後に対する期待が増えてきた。もちろん、本調査・プロジェクトに批判的な立場の人は早い段階で、調査から脱落した可能性もある。だが、調査参加者との関係構築のための活動の積み重ねによって、調査活動に関する理解が深まった可能性がある。

たとえば、ある調査参加者は、第6回調査(2018年実施)において、「最初は、福島の事故の事を利用されているようで、勝手に反発するような気持ちでアンケートに回答していました。すみません。現在では、長く見守っていただいていることに感謝しています」。また別の調査参加者は「6~7 年前は、アンケートがわずらわしく、私たちは、実験材料か!?と、 イライラやっていましたが、今では、「遠くに見守り励ましてくださっている団体がいるんだなー」と、温かい気持ちになれます」とコメントしている。原発事故から時を経て、調査参加者の置かれた環境の変化やその受け止め方の変化とともに、私たちの地道な活動が受け入れられ、ある程度の信頼関係が構築されたとも言えるのではなかろうか。

二つのツール

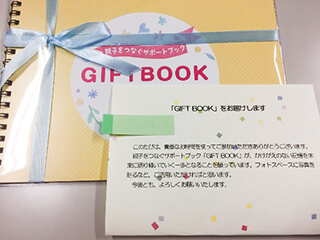

私たちが、調査参加者への聞き取りを進めていく中で、なぜこのとき家族を置いて避難したのか、なぜ避難せずにとどまったのか、なぜ他の子どもよりも長く制限された生活を送らせたのか、それをいつか子どもに説明しなければならないと考える母親が多いことに気づいた。そこで、原発事故という出来事とそれに続く困難な時期を母親がどのような思いで、そしてどのように乗り越えてきたのかを子どもに語り聞かせるツールの作成を試みた。原発事故後の母親の不安や困ったこと、行動などを記録するとともに、「○○さん(お子さん)へのメッセージ」を添えた冊子、それが、2019年10月から案内を開始した「親子をつなぐサポートブック(GIFT BOOK)」である。

また、「親子をつなぐサポートブック」に続いて、調査参加者より、これまでの自分の調査票の回答や自由記載の内容の推移をまとめたものを作れないだろうかとの要望があり、これまでの個別の結果をまとめた「ふり返り手帳」を作成することとなった。この二つは、調査開始当初の福島の母親には「語り合いの場」が必要といった研究者からの一方的な思い込みとは異なり、長期に渡って調査参加者と関わる中でニーズを見出し、共に意見や感想を出し合いながら形にしたものである。この二つのツールが、それぞれのこれまでの生活や心境の変化を客観的に見つめなおすきっかけとなり、そこから未来へと踏み出すための第一歩となればと思っている。

「親子をつなぐサポートブック」と「ふり返り手帳」の作成希望者は前者で96名、後者は186名と決して多いとはいえない。しかし、「親子をつなぐサポートブック」を受け取った参加者からは、「前回ご案内を頂いた時はまだ、自分が向き合えていなかったようで、思い出したくなかったのですが、本当にこれで良かったのか一度きちんと心の整理をしたほうがよかったのではと思っていました」「先日、“GIFT BOOK”が届きました。気難しくなってきた長男に、あの時のこと、想いを伝えるきっかけになり、あたたかな時間を持つことができました」そして「ふり返り手帳」参加者からは、「ようやくこの調査が自分のものとなったような気がします」との感想をいただいた。

ワークショップの目標

私たち「福島子ども健康プロジェクト」の目標は、福島原発事故によって失われた家族、地域における分断を修復する手がかりを見出すことにある。その一つの手段として「親子をつなぐサポートブック」と「ふり返り手帳」の活用を考えている。具体的には、原発事故後の困難な時期をどのように乗り越えてきたのかについて、「親子をつなぐサポートブック」と「ふり返り手帳」を地域内で少人数の親子が持ち寄って他の家族と語り合う。

「どんな哀しみも、それを物語にするか、それについての物語を語るならば、耐えられる」。これは、ハンナ・アーレントが『人間の条件』第五章のエピグラフに掲げた作家のアイザック・ディネーセンの言葉である。哀しみや受け入れがたい困難な現実に直面した時、われわれはほとんど無意識のうちに自分の心の状況に合うようにその現実を変形させ、どうにかしてその現実を受け入れようとする。つまり、矛盾したように見える複雑で多面的な現実を自分の心に収めていくためには、一筋の、場合によっては複数の筋道(プロット)が必要である。そうした筋道の存在こそが物語の特徴である。

それぞれの「家族の物語」を語り合う時、たとえ放射能をめぐる相互の認識のずれや対処行動の違いがあったとしても、「もし、私があなたの立場だったら、そう感じたかもしれない、そう行動したかもしれない」とそれぞれの認識と行動の「幅」を認め合うことができるのではないか。そのことで、家族と地域における分断の修復に向けた取り組みの第一歩となるのではないか。

時は折しも、新型コロナウイルスが世界を席巻した2020年。福島も例外ではなく、原発事故以来の見えないものに対する恐怖と日常生活の制限に地域住民が「あの当時」を思い返していた。「今なら原発事故の体験を語り合えるのでないか」「長期間、福島と関わり、調査参加者から少しは信頼を得られた今なら、呼びかけに応じてくれる母親もいるのではないか」。そうした思いから、「親子をつなぐサポートブック」と「ふり返り手帳」というツールを携えて、2020年11月に念願の第1回ワークショップ「語り合いの場ふくしま」を開催した。

現在までに「語り合いの場ふくしま」は計6回開催している。残念なことに、第3回以降はコロナウイルス感染拡大防止の観点からZoomを使ったオンライン形式である。参加者からは「郡山市にいながらもなかなか話せないことを聞くことができて、改めて子どもたちを守るため、お母さん同士がつながれる一つのきっかけになると思いました」「他の参加者のみなさんのお話を聞き、悩んでいること、将来への不安、さまざまなお話をうかがうことができ、苦しんでいるのは私だけじゃないと前向きに生きればどうにでもなるんじゃないのかなと思いました」と母親同士がつながることでエンパワーメントされた様子がうかがえた。「語り合いの場ふくしま」の活動では、母親間の隔たりは完全には埋めることはできないかもしれない。それでも、互いに「わかりたいと思っている姿勢」「相手を尊重しているという姿勢」を示すことで橋をかけることはできるのではないだろうか。

ワークショップ「語り合いの場ふくしま」が目指すのは、調査参加者に限定することなく、開かれた対話の場を福島の内部に築くこと、そして、これに触発され、地元の母親が自分たちでも対話の場を作ってみたいと思えるような仕掛けを行う対話実践である。これにより、私たち研究者の介入が途絶えたとしても、自分たち自身で対話の場を作り続け、単純な合意や結論ではなく、複数の主体による複数の声がポリフォニーを形成し、そのことが分断修復の方策とその仕組みを作ることにある。私たち研究者の役割は、そのための基盤を作ることであると認識している。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No.38掲載(加筆web版)

発行日:2022年1月20日