「若い助成対象者からみた社会の未来」というテーマのもと、30代半ばの品川優さんにご寄稿いただきました。品川さんは多様性を力にできる社会をめざし、仲間とともに20代で社会的企業を創業。それから5年足らずで数々の賞を受賞されています。活躍の原動力はどこにあるのでしょうか。原体験や社会の未来への想いを執筆いただきました。

◉ 品川 優(株式会社An-Nahal)

2021年度 特定課題「外国人材の受け入れと日本社会」助成対象

「相互メンタリングを通じた留学生と企業内人材の意識行動変容の調査分析と育成モデルの体系化![]() 」

」

多様性を協働の源とする社会の実現に向けて

人と人を繋げ、可能性を広げていく

「Japan as No.1」と言われた1990年に生まれ、ベルリンの壁崩壊、阪神・淡路大震災、アメリカ同時多発テロ、東日本大震災、アラブの春と、国内外のさまざまな危機や転換期を身近に感じながら人生を歩んできました。そんな私が株式会社An-Nahalを創業するに至るには、10代のころに経験した2つの出来事が影響を与えています。

1つ目は、高校生の時に難民の方と出会ったことです。ベトナム戦争から逃れてきた彼女は美しいアオザイ(ベトナムの民族衣装)をまといながら、命がけで海を渡り日本にたどり着いたこと、彼女にとって第二の故郷となるはずだった日本で差別やいじめを受けたこと、外国人という理由だけで教育や就職の機会を十分に得られなかったことなどを話してくれました。過酷な現実に直面しながらも前向きにさまざまなチャレンジを続け、自立した生活を送る彼女に感動したのと同時に、「日本で生まれ育った1人として恥ずかしい。どうにかこの状況を変えたい」と強い憤りと課題意識を持ちました。この経験が、日本社会に変革を起こしたいという思いの原点です。

その思いを抱きながら、大学では国際政治学部へ進学し、社会を変える仕事を目指すようになりました。そして、2つ目の転機が訪れます。それは内閣府主催の世界青年の船事業に、日本代表青年として参加したことです。13か国から集まった約250人の青年たちと、2か月間にわたり船上で共同生活を送りながら、リーダーシップやお互いの文化、社会課題について学びました。圧倒されるほど多様な仲間たちと生活する中で、「お互いが違うからこそ、補い合い、新しいものを生み出せる」という実感が芽生え、多様性は分断の種ではなく、コラボレーションの源泉であるという考えに至りました。全身で体感して得たこの気づきが、多様性が「協働」の力となる社会を作りたいという、今に続く私のビジョンの原動力になっています。

こうして、日本企業での社会人経験を経た2019年、「多様な人材が協働する社会を作る」ことを目指して株式会社An-Nahalを創業しました。An-Nahalという社名は、日本語の「春」と、アラビア語で「ミツバチ」を意味する「An-Nahl」を掛け合わせた造語で、「春が来たと言えるような新しい機会を創出し、誰かの才能を開花させたい」という想いが込められています。

私たちは花粉を運び、花を咲かせるミツバチのように、人と人をつなげ、新しい可能性を広げていく存在でありたいと願っています。

相互メンタリングという新しい手法

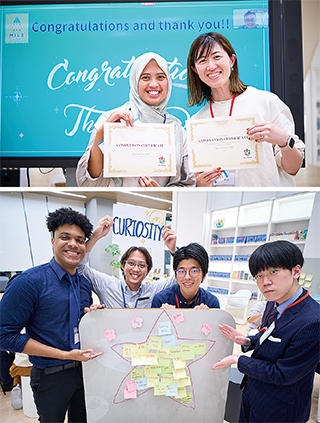

私たちのプロジェクト「相互メンタリングを通じた留学生と企業内人材の意識行動変容の調査分析と育成モデルの体系化」は、2021年にトヨタ財団のご支援を受け、2年間にわたって実践研究を進めてきました。

先行事例として注目していた北欧の異文化メンタリングプログラムにヒントを得て、日本版として相互メンタリングという新しい手法を開発しました。多くの場合、外国人材の受け入れは彼らの適応に焦点が当てられがちですが、私はこれまでの経験から「受け入れる側」にも大きな課題があると感じていました。

日本では、外国人材と学校や職場、日常生活で協働する経験が限られており、調査でも日本人の異文化環境で働く意欲は世界最下位。さらに、管理職の国際経験の少なさも世界最下位です。経験がなければ意欲もわきません。それどころか、知らないものへの恐怖心が高まり、ますます消極的になってしまいます。

この連鎖を止めるために、「心理的に安心・安全な環境で異文化協働の原体験を創出する」ことが重要ではないかと考え、国内の大学に進学する外国人留学生とのメンタリングを発案しました。

外国人留学生も、日本での就職に向けて多くの課題を抱えています。政府が2030年までに留学生40万人を目指すと掲げる中、実際に日本で就職できているのは全体の約35%にすぎません。特に修士・博士課程の留学生は、研究室内のコミュニティが中心で地域社会とのつながりが限定的。

また、奨学金などの制約から研究が優先され、日本語学習や就職活動は後手に回ってしまうことが多いのです。また、日本人の学生と同様に地方では機会格差がさらに顕著です。

相互メンタリングは、このような課題に応える手法です。日本人ビジネスパーソンは異文化環境で働く自信や意欲が高まり、実際に新しい業務に立候補したり、外国人留学生をインターンとして受け入れるなどの具体的な変化が生まれました。

加えて、留学生の就職率も全国平均を大きく上回る68%に達し、日本語学習の意欲・能力もともに向上しています。初級者がプログラム参加後に日本語検定N2を取得した例もあります。これらの成果は、多様性を協働の源とする社会の実現に向けた一歩です。

インクルーシブな文化が育つ未来を

このプログラムをさらに広げ、[1]日本人が外国人材と働くことに前向きになり、その価値や面白さを感じられるようにすること。そして、そのような組織を自ら作るリーダー(インクルーシブリーダー)を増やしていくこと。

[2]日本で働きたい外国人留学生が、ビジネスパーソンとのつながりを通じてその道を開き、社会の多様化が進んでいくこと。結果として、多様性を強みとして活かせる組織が増え、日本においてインクルーシブな文化が育つ未来を作っていきたいと考えています。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No.47掲載

発行日:2025年1月24日