聞き手 ◉ 武藤良太・鷲澤なつみ(プログラムオフィサー)

本プロジェクトは、2045年に人口が現在の約半数になる見込みである兵庫県香美町での20~30代前半の若者たちの前を向いたチャレンジです。今回は2021年に統廃合(閉校)となり、昨年10月のスクランブルというイベントの舞台となった香住第二中学校で、自分たちの地域や日本社会の未来に向けた想いをうかがいました。

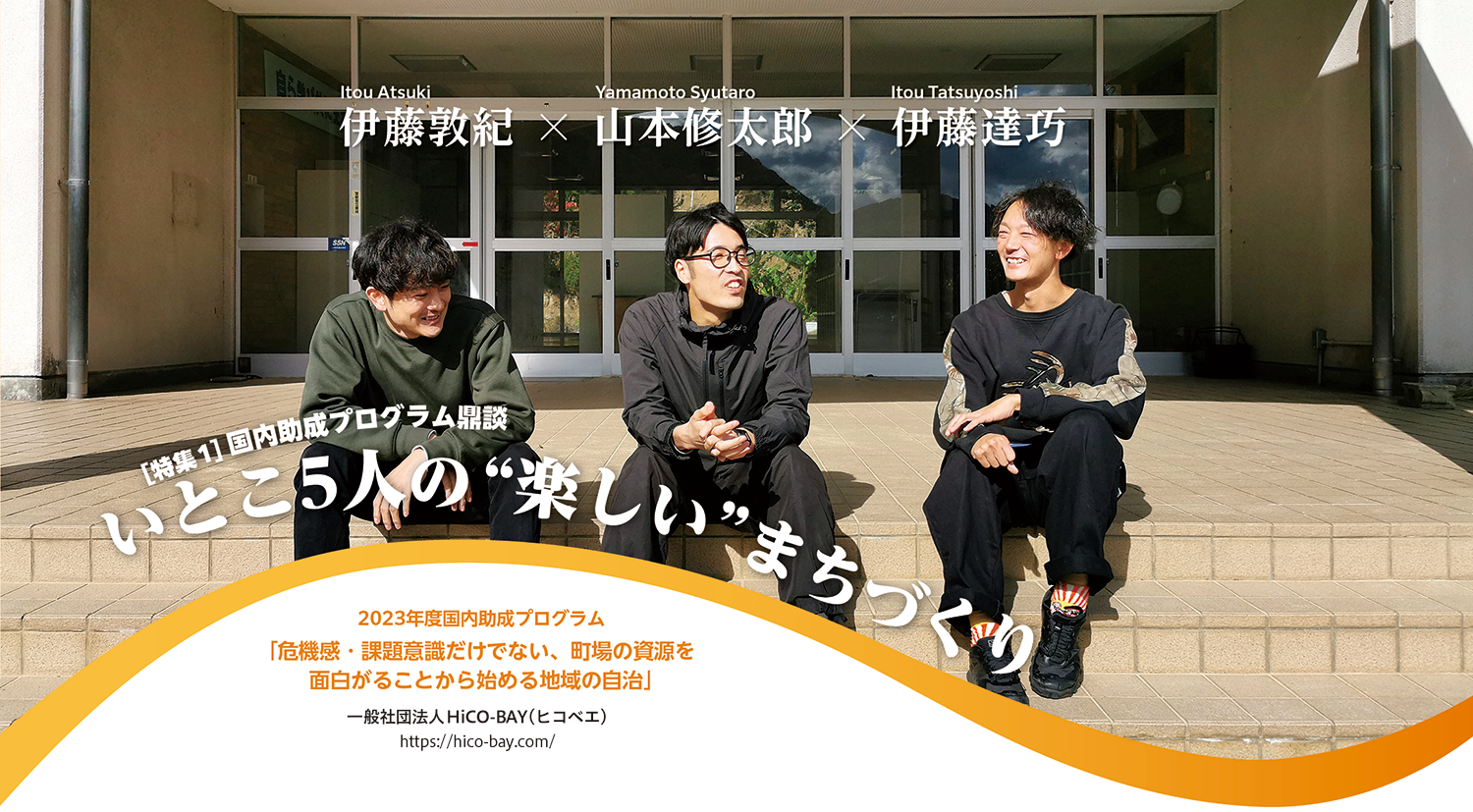

いとこ5人の“楽しい”まちづくり

2023年度国内助成プログラム「危機感・課題意識だけでない、町場の資源を面白がることから始める地域の自治

」プロジェクト代表者。一般社団法人HiCO-BAY(ヒコベエ) https://hico-bay.com/

」プロジェクト代表者。一般社団法人HiCO-BAY(ヒコベエ) https://hico-bay.com/

──最初に、自己紹介をお願いします。

山本 山本修太郎です。山本家の長男27歳で、この3人の中では一番年下です。

高校までこの香美町で過ごし、大学進学で神戸に出て一人暮らしをし始めたので、そこからちょうど10年ほど町を出ている状態です。大学を卒業したあと、東京郊外のまちづくりや創業支援などをしているベンチャー企業にいながら、将来地元に帰ってきたいなということを考えています。今は力をつける修行期間として、東京で働いて社会人6年目になります。

伊藤敦紀 伊藤敦紀と申します。伊藤家次男です。僕も同じく高校を卒業する18歳まで香住にいて、京都の大学に進学してそのまま就職し、8年ほど町から出ていましたが、Uターンして帰ってきました。

大学で語学を勉強したので、海外の方と関わる仕事がしたくてホテル系の会社に就職して、そのあと人事に異動し、いろいろ思うことがあって辞めて、特に目的もなく帰ってきました。今は個人事業として、グラフィックデザインやウェブデザイン、そしてカメラマンの仕事と、かばんや財布などの革小物を手縫いで作るようなことをして生計を立てています。

伊藤達巧 31歳、伊藤家長男で初孫です。

僕は1回も地元から出ていません。高校卒業後進学した短大も家から通えるところだったので、31年間ずっとこの田舎に住んでいます。幼稚園教諭の免許を取って7年間保育園教諭をしていました。今は町の移住相談員をしています。あと、アウトドアが好きでずっとやっていたので、それが教育と結びついて、キッズキャンプのインストラクターやディレクターをしています。

──みなさんいとこ同士とのことですが、いとこ5人で団体を立ち上げているんですよね。

山本 伊藤家と山本家のいとこ5人で3年前に一般社団法人を始めました。

達巧 団体名はヒコベエというおばあちゃんちの屋号から取ってHiCO-BAYにしました。

山本 伊藤家は4人兄弟で、山本家は3人兄弟です。一番下の弟同士は同い年で、まだ大学生と仕事をし始めたところで、この2人は今メンバーという感じではありません。ですので、伊藤家の上3人と、山本家の上2人の5人でやっています。

僕の妹が5人の中では最年少で25歳。今は京都にいて、お花屋さんで働いています。僕たち3人が割とコアでやりたいことを考えがちですが、妹は社交性と明るさが持ち味なので、イベントなどの実働部分では、いてくれると場が明るくなります。

達巧 はじめはそれぞれが町に思いを馳せながらも、それぞれの場所で働いていて、もやもやしたこととか、疑問に思ったこととか、こうしたらいいのになと思ったことを形にできるようにするために、法人化しようと言ったような気がします。

敦紀 結果的に、それぞれ会社勤めはあるとして、本当はもっとこういう仕事がしたい、たとえばうちの妹だと文章を書きたいとか、僕はもともと趣味で写真をやっていたので写真とか、本業では出せない自分のしたいことをする場所としても動き出した感じです。

ネガティブを逆転する発想

敦紀 HiCO-BAY自体が、「なんか楽しいことをしよう」を合言葉にしています。仕事を選ぶときの基準として、ちゃんと自分たちが楽しめるかというところは一番大事にしているし、一番口にしています。今までの活動を見ても、自分たちは楽しんでいたけど、町に対しての活動というのを押し出して2年間やってきたら、来てくれる人は来てくれるけど、もともとそういう意識がある人にしか参加してもらいにくいところはあって。

なので今回のスクランブルというイベントでは、なるべくそういうところが見えない形で、とにかく楽しそう、行ってみたいという気持ちで来てもらう。その先でまずは活動を見てもらい、もうちょっと踏み込んで、活動の中身や背景を楽しく読める紙媒体などクリエイティブを通じて、関心の輪が広がる。そんな感覚がこの「スクランブル」というイベントというか、ムーブメントにおいては、一番大事にしたいところです。

楽しそうだから、自分たちもこういう出店をしてみたいなとか、普段趣味で作っているものを売ってみたいな、と各々の自己表現を引き出せるような敷居の低さに今後持っていくことも、課題ではあります。みんなでつくっていくイベントというか、波ができたらというのが一番ですね。

達巧 HiCO-BAYとして初めからこだわっているのが、空きスペース、軒先、空き家、無人家……、そういうネガティブな言葉をポジティブに捉えるための活動というのがずっとあって。

修ちゃんが、空き家の軒だけ借りてコーヒーショップを出すということをしていました。空き家そのものを借りるのは難しくても、軒先ならリスクもあまりないですし貸してもらいやすかったりします。こういう場所の利用が町の中で起こっていくと、ちょっと面白くなるのではということだったり、使っていない空き地をきれいにして、そこでマルシェをしたり。

今回もそうですが、そういう使い方ができるなら、次はここでしたらどうなんだろうという発想にこの町の人たちがなったら、少し面白くなるかもしれないというところがキーポイントです。町内でも観光客向けのイベントや行政主導のお祭りなどはあるんですが、あまり僕たち自身が行きたいとそそられるかというと……。

敦紀 そういうのはあるけれど、そうじゃない、自分たちが行きたいと思うようなことをしてほしいという声もいろいろなところから挙がっている状況でした。今回のキックオフイベントには、二つの出店者さんに打ち合わせから全部入ってもらいました。一つはパン屋さんでもう一つは焼き菓子屋さん。どちらも数年前から関わりがあって仲良くさせてもらっている開業3、4年のお店です。

なぜこの場所でお店をやっているのかというストーリーを、すごくしっかり持っておられる方々で、どちらも対面の接客をとても丁寧に、大事にされている方だったんですね。僕たちがチラシを置かせてもらったり、何かイベントをしたいと思ったときに、チラシを見て来てくれるとか、SNSを見て来てくれる人たちはだいたい僕たちの知り合いになってしまって、内輪ノリのようになってしまうことがある。でも、そうじゃなくて、なんとなくつながり合えている、香住のことを思っている事業者の方が対面で接客するときに、今度こういうことをやるんですよとか、こういう思いを持って、一緒に準備をしてきたイベントなんですよということを話してくれると、質のいいファンが増えていく。

この町を面白いと思っている人たちが、新しいおしゃれなお店に行くから、そういう人たちをムーブメントに巻き込んだり、新しい発想を持ってもらうためには、そこの人たちから言葉で伝えてもらうのがすごくいいんじゃないか。場所が決まったあとからすべての打ち合わせに入ってもらって、どういうレイアウトにするか、どういう思いを持って伝えていくとか、そういう話も全部一緒にした。結果的にイベントが終わったあとも、そのときここに来てくれたお客さんが、そのパン屋さん、焼き菓子屋さんに今度こういうことをしたいとか言えるので、窓口がどんどん増えていくのが町にとってすごくプラスになったんじゃないかなと。そういう質のいいファンと、共感してくれる出店者の方、チャレンジしてみたい人がどんどんこれから増えていくことによって、ネガティブを逆に面白がる人たちが増えていって、結果、ちょっといいんじゃないのっていう思いが町の中に広がっていけば、少し明るくなるんじゃないかなって。

スクランブルの可能性を残しつつ

達巧 その2店舗が言葉で伝えてくれた人たちがSNSに流れてきて、SNSで僕たちが当日はこういう楽しみ方ができるから、こんなもの持ってきたほうが面白いよみたいなのを発信していたんですね。マルシェだけとか、食べて終わりというよりは、この場所をのんびり過ごすためには椅子を持ってきたほうがいいとか、読みたい本を読んでのんびりするのもOKだし、ボールを持ってきて遊んでいた子どもたちもいました。あとは新聞ですね。香住二中という校区の結構上の世代は、新聞を見て来た人が多いと思います。

日本海新聞といって、鳥取からこちら側の山陰に配布されている新聞で、香住エリアのコーナーに出してもらったので、この地域の人たちは新聞を見て来ている。楽しもうと思って来ている人たちは、SNSを見て来ていて、地域外の人は、パン屋さんに行っていたりというつながりで知って、来てくれたりが多いと思います。

──いろんな背景の方が同じ場に混ざって、まさにスクランブル!

山本 マーケットが始まる前の10時ぐらいから来てくれてもいいんだよみたいな発信を添えたり、終わったあとは反省会をみんなでやるよということも伝えました。出店者情報だけではなく、楽しみ方とか、今回のコンセプトみたいなことの発信に結構力を割いたのは良かったのかな。受け取り側は、単なるマルシェと受け取っている人もいると思うんですけど、もうちょっと大きなコンセプトも含めて受け取ってくれている人も結構いたのかなと思います。

敦紀 初回で期待値のずれがあると、2回目以降につながらないと思うので、過ごし方とか、ただのマルシェに見られないためのこまごました発信は、新聞の取材のときも、とにかく楽しそうに見えることを第一とし、どう過ごしてほしいとか、どういう場として捉えてほしいみたいなのは漏れないように伝えて、当日、本当に椅子を持ってきてくれた人もいて、その場を楽しみに来てくれたと感じました。

結構長いこといてくれた人もいた一方、大人はもっとゆっくりしたかったけど、子どもが帰りたがったみたいなこともありました。過ごし方としては、してほしい過ごし方がしてもらえたなと思いつつ、次はもうちょっと、元幼稚園教諭が当日子どもにツアーをするみたいなことをして、大人が安心してゆっくりできる場みたいなのも、企画としてありかなと。

達巧 たとえば時間割を組んで、この時間は紙芝居おじさんが来る時間とか、そういう出店の仕方もありますし、お店は持っていないけどハンドメイドをやっている人や、コーヒーを淹れるのが好きなんだけど、人には出したことがないというような人には、僕たちが許可を取って臨時出店ができるようにするからやってみてよ、みたいな人が店舗を構えたりもできるハードルの低さを伝えていったり、なんでもありなのがスクランブルなので、今後はターゲットの年齢を決め打ちしていくのも一つだと思うし、そうじゃない、誰でも来られるのもありだと思うし、可能性をすごく残しつつ終わった感じです。

平和の手触りを増やしていく

──今、地域でまさに実践されていますが、これからの日本社会の未来を見据えたときに、皆さんの考える、こういう社会になったらいいなという思いや考えを一言ずつおうかがいできればと思います。

敦紀 この地域でいうと、「スクランブル」というムーブメントがもうちょっと浸透して、何かをやりたいと思った人が気軽に声を上げて発信したり、参加したりできるようになるといいなと思います。

具体的には難しいのですが、町が前に進むというか、前向きになるというか、一般的に見ると衰退しているような印象を受けるところを、もうちょっと前向きに捉えられるようになって、雰囲気として明るくなるようなのが最終的に目指したいところ。人口はどうしても減りますが、そういう空気感というか、雰囲気ができたらいいなと思いますし、そのために「スクランブル」も、ただ楽しいで終わるんじゃなくて、次以降は、もうちょっと踏み込んだところまで、ちょっとずつ自治をちらつかせながら、でも楽しさは担保しつつバランスを見て、その地域がちょっと明るくなるみたいなのが目標。個人的にはそうなりたいし、そうなるように担えるところは担いたい。

達巧 似ているところはあるんですけど、面白いとか楽しいって思う感覚を持った人が町に増えてほしいと思うし、日本にも増えてほしいかな。それがネガティブをポジティブに捉えるというところだと思っています。

芸人さんがよく言うのが、芸人は芸人を面白いと思ってそういう見方をしているから、この芸人さんが面白いと思うための頭の動かし方をするんです。間とか声の大きさとか会場の跳ね返りとか、そういうのを考えて見ると、どんどん面白くなっていく。町の使い方と似ているんじゃないかと思っています。

どう使えば面白いとか、こう捉えたら楽しいっていう、ちょっと頭をやわらかくすれば、なんでもポジティブに捉えられるし、ちょっとだけ明るくなってくるっていうことがある。そこには生活の余裕とか、気持ち的な余裕は必要なんですけど、面白いと思う思い方とか、楽しもうとする気持ちみたいなのを持った人たちが増えてほしいです。そういうふうに仕掛けをしていきたいというところが、「スクランブル」とつながっているところだと思います。

山本 キックオフに関わってくれたパン屋さんが言っていたんですけど、飛躍していると思うけど、という前置き付きで、あの日、平和っていうのはこういうことなんじゃないかと思ったって言っていたんですよ。僕的にはあまり飛躍していなくて、本当にそうだなと思ったんです。みんな平和がいいって思っていると思うんですけど、平和ってあんまり手触りのない言葉というか。でも、手触りがあって、平和って感じられるということが大事なような気がしていて。そういうことを地域の、面白そうだからやってみようという実践を通してちょっとずつでも感じられるということの積み上げが大切。それ以上のことは、あまり要らないなというのを、そのことを聞いたときに思いました。

今回のプロジェクトを始めるときも、自分たちなりの自治みたいなことを頑張って定義したつもりでしたが、やってみて、あらためて定義したことがそうだなと思うことと、もうちょっと認識をあらたにしたことと、それぞれあります。

認識をあらたにした自分なりの定義としては、誰かにお願いされたわけではないけれど、やっていることは、自治ということとしてしっくりくる。たとえばマーケットの反省会で、受付をやってくれた小学生の子がまた次もやりたいって言ってくれてたこと。今回、子ども向けに出ていたお店はなかったんですけど、こういう遊び道具が並んでいたらもうちょっと時間を楽しく過ごせそうとか、アイデアを言ってくれたりしたのもすごくいいなと思いました。課題主導型で子どもの居場所づくりをやったわけじゃないですけど、結果的に子どもが自発的に何かやろうと思う場所になったり、時間を過ごせる場所になっていたなと思う。関わった子たちの将来を楽しみだなと思う気持ちも出てきたり。

町のことに対しても、課題がこうだから誰かが役割を担わないといけないみたいな、町に興味を持ったときは、最初そういう動機だったんですけど、今はあまりそういう感覚がなくて。何か課題があるとか、お願いされているとかじゃないけど、楽しいからなんかやっているみたいなことが、今、自分としては、割と実感としてある。この感覚が日本社会みたいに広げていっても、同じことのような気もしています。当たり前に楽しいとか、誰かにお願いされているからとかじゃなく、ちょっと周りの人のことを気遣ったり、ちょっと地域のことに自然とアクションできていたりみたいなことの積み上げで、ちょっとでも地域が持続可能になったり、良くなったりするのかなという感覚があるので。

このプロジェクトをやっていないときより、やっているときのほうが、平和に対しての手触りが、1人でも多くの人にちょっと増えているみたいなのをいろんな地域で積み上げていけたらいいのかなと思う。それが課題主導型だと、ぎすぎすする気がして、お願いされたわけじゃないけど、なんか楽しいからやっている。ぎすぎすせずに、そういう積み上げを重ねていけるかなという感じがするので、そんなふうなことを引き続きやっていきたいなと思います。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No.47掲載

発行日:2025年1月24日