先端技術

contribution

寄稿

著者 ◉ 桜井啓太 (立命館大学産業社会学部)

- [プログラム]

- 2022年度 特定課題「先端技術と共創する新たな人間社会」

- [助成題目]

- 科学と技術は貧困を解決しうるか―GIS(地理空間情報システム)×福祉行政情報を用いた利活用(沖縄の貧困問題を例に)

- [代表者]

- 桜井啓太 (立命館大学産業社会学部)

見えない貧困を可視化する─GIS×福祉行政の可能性

見えにくい貧困をめぐって

ある地域が貧困だということは、その地域や近隣に住んでいる人びとにとってよく知られている話であったりします。現在、日本の子どもの9人に1人が貧困状態にあります(貧困率11.5%(2021年))。これは小学校のクラスだと1クラス4人くらいは貧困状態の子どもがいるということですが、多くの人はそんな実感はもてないのではないでしょうか?

日本では、貧困に対処するための福祉制度として生活保護があります。この生活保護の保護利用率は人口の1.6%ですから、先ほどのクラスの例では1人いるかいないかといったところです。貧困状態の子どもが4人いるのに、実際に制度を利用しているのは1人足らず。貧困研究の領域では、これを制度の捕捉率(Take-up Rate)と呼んでいて、日本の捕捉率は20〜30%程度と言われています。

見えにくい貧困をどのようにして見えるようにするか。制度が必要な人びとにもっと届けることはできないのか。そうして日本の貧困を解決できないか。これが私の研究テーマになります。

さて、この貧困率や捕捉率ですが、地域によって大きな違いがあります。生活保護の研究者という仕事柄、自治体の行政職員の方と接する機会も多いのですが、この話をするとみなさん苦虫を噛み潰したような顔をします。行政は実は色んな情報を持っているので、その気になれば自分の自治体の貧困率や捕捉率といった指標を調べることもできるのですが、揃って調査や公表には後ろ向きです。

以前にある県の実態調査にかかわった時のことです。県の担当者の方に自治体別の貧困率は公表しないで欲しいと言われたことがあります。「その地域の人がネガティブなイメージを持ってしまう」というのがその理由だったのですが、そうして都合の悪い実態を隠したところで貧困が解決するわけはなく、制度の利活用もいつまで経っても進まないままです。

19世紀末にチャールズ・ブースというイギリスの実業家が、ロンドン住民の社会調査を行い、彼はロンドンの貧困実態を明らかにして貧困地図(Poverty Map)を作成しました。

産業革命後、当時の覇権国家であった大英帝国の足元にある貧困の実態を明らかにした彼の研究はのちにイギリスを福祉国家へ導く基盤となり、ブースは科学的貧困調査の創始者と呼ばれます。彼の功績の一つは、貧困の実態を、否定の余地もないような形で明らかに描いた(可視化した)ことにあります。

GIS×福祉行政情報

現在のテクノロジーを使えば、貧困地図や捕捉率の地図(社会地図)を描くことはもっと容易です。GIS(地理空間情報システム)は、商圏分析やエリアマーケティングといった富裕層や中所得層をターゲットにしたビジネス領域で活発に利用されることが多いツールです。

これを貧困問題の領域に転用できないか。自治体の保有する福祉制度の行政データを使って、地域ごとの特徴を映し出し、顧客マーケティングや出店候補地の選定戦略と同じように、貧困と福祉制度のデータを地理空間に汎用化し、実態に即したサポートを考案するエリアツールとして利用できないか。しかし、日本の公的統計や行政情報の公開は先進国のなかでも遅れており、大量のデータにアクセスするのは簡単なことではありません。私の研究ではそれらを情報公開請求を用いて収集してデータベース化して利用しています。

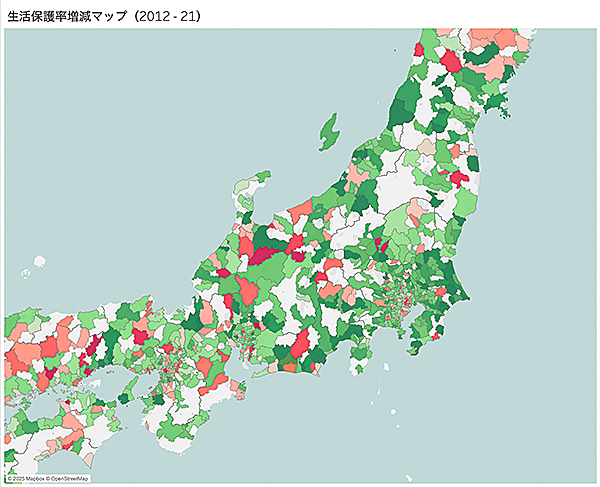

全国には1,000を超える自治体があるため、まだまだプロジェクトは途上ですが、プロジェクトの副産物として2014年に過去10年間の生活保護率の推移を自治体ごとにマップ化して公表しました。保護率が急減している地域を浮き彫りにするようなツールとして注目いただき、2024年9月にはNHK報道番組(クローズアップ現代)でも取り上げられました。

沖縄の貧困をめぐって

2024年から沖縄をフィールドにして調査を行っています。沖縄県の貧困率は日本の中でもワーストであり、生活保護率は全国3位。失業や低賃金、ひとり親家庭の貧困など多くの課題を有する地域です。一方で、沖縄県は「子どもの貧困実態調査」を毎年独自で実施するなど、貧困問題に精力的な政策を行っています。県内を見渡せば、那覇市や沖縄市などの高保護率の都市地域もあれば、県北部地域の過疎地域や離島など行政の支援が届きにくい地域もあり、地域課題は多様です。

実際にその場所に足を運び、地域を見て、行政職員や支援団体・当事者の方々の話を聞くと、統計や行政の資料だけではわからない地域の実態を肌で感じることができます。6月に調査に赴いた沖縄県・久米島は美しい海と風光明媚な自然に囲まれた珊瑚礁の島でした。人口は6,000人程度。みなが顔見知りで相互扶助の意識が強い一方で、町には福祉事務所がないため、生活保護のケースワーカーは県から飛行機で訪問調査や支援に来ます。地縁・血縁コミュニティが強いというのは、生活を支える力になる一方で、生活保護のようなスティグマの強い福祉制度の利用においては時に足枷にもなります。

那覇市ではシングルマザーの支援を長く行う「しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄」という団体のシングルマザーの居場所支援に、また、沖縄市で子どもの居場所を提供している「ももやま子ども食堂」にかかわらせていただきました。沖縄は貧困が非常に根深い反面、地域コミュニティや支援団体の活動は非常に精力的です(それが行政や制度の不備を補ってしまっている側面もあるのですが……)。

2年間のプロジェクトを通して、「GISテクノロジーを用いた貧困と福祉制度の利活用状況の可視化」(科学技術)と「地域の実情の質的把握」(人文学的研究)を架橋する可能性を追究してきました。科学や技術を、貧困や行政課題を積極的に見つけて可視化するツールとして利活用していく。貧困を隠すのではなく、そこに真摯に向き合い解決へと進む。そんな魅力的な地域社会を共創するような社会を目指して発信を行いたいと考えています。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No. 48掲載

発行日:2025年4月8日