先端技術

look

私のまなざし

写真・文 ◉ 楠瀬慶太(高知工科大学地域連携機構)

- [プログラム]

- 2022年度特定課題「先端技術と共創する新たな人間社会」

- [助成題目]

- 「デジタルプラットフォームによる地域の文化資源継承支援モデルの構築─市民参加型GISの実践活動を通して─」

- [代表者]

- 楠瀬慶太(高知工科大学地域連携機構)

市民科学で文化継承の課題克服

限界集落との出会い

過疎高齢化が急速に進む高知県は、その現状から「限界集落」という学術用語が生み出され、集落消滅に対する危機感を全国に発した地である。2007年、大学院生だった私は、歴史民俗の調査で故郷・高知県の山村を歩いた。古老が語る村の記憶の豊かさに衝撃を受けた一方で、多くの集落が消滅の危機に瀕し、繋いできた文化が継承されず、忘失消失していく現状を目にした。自分の持つ歴史学の知識でできることは「記録」だと考えた私は、調査地の全集落を歩いて120人の古老への聞き取りを行い、その成果を書籍(『新・韮生槇山風土記』花書院)と論文(「限界集落化の歴史的プロセスに見る山村の未来」『政策経営研究』2009vol.1)にまとめた。

調査の1年後、刊行された書籍を持ってある集落の最古老を訪ねた時、奥様から古老の訃報を聞かされた。奥様は渡した書籍を読み、「これで主人が生きてきた村の記憶が残る」と涙を流して喜んでくれた。「記録」の意義を感じた一方で、地域には「記録」を「継承」する次世代がいないということも実感した。

また、論文は全国的な賞を受賞し、選考委員長だった経済学者の中谷巌さんから「限界集落の歴史や実情把握だけでなく、集落維持や地域再生を考えることがこれからの君の課題だ」とご指摘をいただいた。歴史学を学んだ者として地域のために何ができるのか。私は大学院修了後故郷に戻り、「記録」の先を追い求めて、地方紙の記者として徹底的に地域を歩いてみることにした。

高知で広がる市民科学の実践

数百年にわたって引き継がれてきた記憶や史料の「記録」や「継承」が、なぜ地域で困難化しているのか。記者として地域を歩き、話を聞いてみると、少子高齢化によって次世代への「継承」が難しくなっていることに加え、郷土史団体の衰退、文化行政による支援の限界といった問題が深く影響していることが見えてきた。そして、課題の中でも、地域文化を資源として掘り起こし、記録して後世に伝えていきたいと願う市民と多く出会った。大学で学んだ歴史学の知識が、彼らの願いを実現する一助になるのではないかと考えた私は、休日を利用して、彼らと記憶や資料といった地域文化の「記録」活動を始めた。

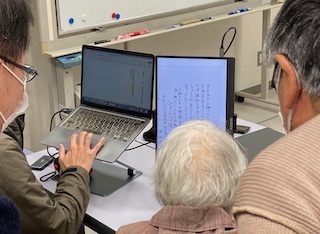

仕事の合間にできることには限りがあり、院生時代のように自分一人で全て調査して成果をまとめることはできなかった。しかし、市民の皆さんと市民団体をつくり、「記録」活動を行ううちに、彼らが記録整理の方法論を学び、共に成果をまとめてくれるようになった。

2012年以降の12年間で私が活動に関わった市民団体は12団体、刊行された調査報告書類は22冊と信じられないペースで、地名や屋号、民俗誌、民具、古文書、学校資料、村落景観、地域祭礼などの「記録」が進んだ。行政や博物館、大学の研究者も一部関わっているが、研究資金や専門性で劣る市民と在野の研究者を中心にこれだけの「記録」ができたことは驚くべきことであり、地域協働の先進例として学会でも注目された。

私の周囲では、調査研究は研究者が行うもの、市民は史料や情報を提供する協力者というような従来の科学研究の関係性ではなく、いつしか市民と研究者が役割分担しながら調査研究を進める市民科学(シチズンサイエンス)の実践が行われ、歴史学という学問が社会実装されていった。市民が、研究者の支援で「記録者」となり、記録した文化資源の価値に気付くことで、自ら地域や次世代に伝える「継承者」となっていく好循環が生まれている。現在の私は、「記録」の先にある「継承」を実現するためのツールとしての市民科学にたどり着き、そのノウハウをモデル化する試みを始めている。

「可視化」が拓く未来

近年、市民科学の広がりに貢献しているのが、情報通信や地理情報システム(GIS)などの先端技術である。歴史学などの人文科学の大きな課題は、「記録」した文化資源情報が活字に限定され、デジタル化・オープンデータ化されていないため、ごく一部の人しかアクセスできず、「普及」されないことにあった。それが近年、QGISやGoogleサービスなどのオープンリソースが提供されることによって、市民でも「記録」したデータを作成・公開して「可視化」することが可能になった。

トヨタ財団のプロジェクトでは、オープンリソースを使った市民科学による「可視化」の取り組みを推進している。ここでは、「高知工科大学フィールドデータベース」というホームページを、市民や研究者が関わった60を超える文化資源情報を公開するプラットフォームとして利用している。

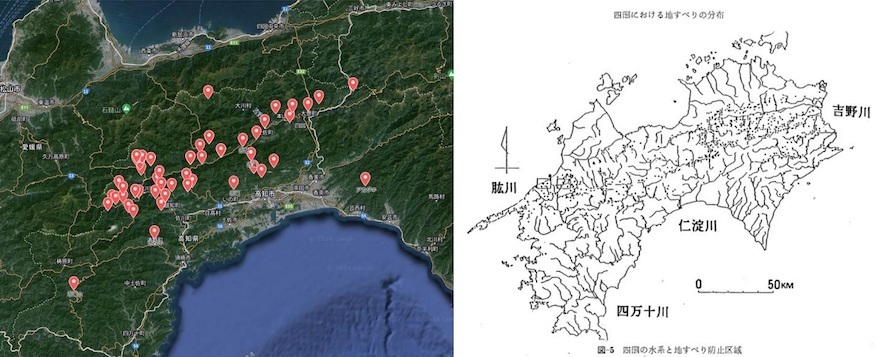

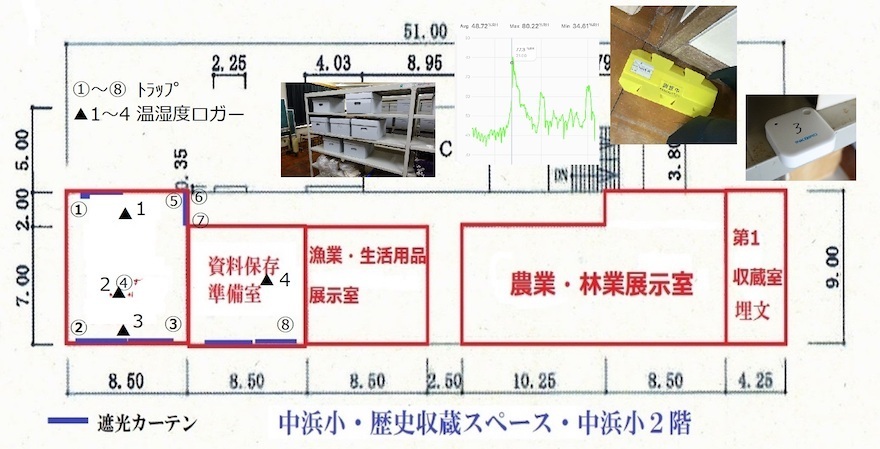

たとえば、市民が自らの関心で崩壊地名「アカダキ」の分布を調べ、データ化して「可視化」すると、四国山地の地すべり地形とほぼ一致することが分かり、地名の「記録」が防災啓発といった「普及」につながっている。また、市民でも簡単に手に入るようになった虫害調査のトラップや温湿度計を利用して、廃校を利用した史料収蔵庫の環境調査を行い、環境データを蓄積することで行政に環境整備の必要性を「可視化」して訴える試みも行っている。

「可視化」は、人的な文化資源の知識の「継承」だけでなく、物的な「継承」にも大きな役割を果たすことが分かってきた。今後、「可視化」による文化資源の「継承」支援をモデル化し、高知県以外の地域でも実践につなげていきたいと考えている。研究者や行政に「継承」を支援してもらうのではなく、市民が研究者とともに文化資源に関わり、「継承」を実現していく。かつて文化資源を継承してきた地域力を取り戻す試みは、地域の自治という未来にもつながっていくと考えている。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No. 47掲載

発行日:2025年1月24日