先端技術

contribution

寄稿

著者 ◉ 北崎允子(武蔵野美術大学)

- [プログラム]

- 2021年度特定課題「先端技術と共創する新たな人間社会」

- [助成題目]

- 市民共創でデザインする未来のパーソナルデータ利活用のあり方

- [代表者]

- 北崎允子(武蔵野美術大学)

対立を乗り越えるこれからの智慧

異なる価値観がある社会の中で

どうしたら、異なる立場や価値観の人どうしがわかり合えるか。

これは小さなグループから家族、組織、地域、国まで、大小さまざまな集団が抱える、永遠の課題かもしれない。専門性や立場、経験や習慣、信条や住んでいる地域が違えば、見えている世界が違う。いずれか片方の意見を採用すれば、もう片方は不当な思いをする。そうなれば、これまでの歴史でも示される通り、溝は深まり対立を乗り越えることはより困難になる。ここで必要とされるのは、価値観を無理やり一つにする指導力ではなく、異なる価値観を持った人間同士が集まって、どうにかして上手くやっていくための智慧である。いま私たちには、この新しい智慧が必要とされているのかもしれない。

私たちは、パーソナルデータの活用を異なる価値観の人々が共に検討する方法論を生み出すことを目指している。パーソナルデータの活用とは、氏名・住所・所属などの個人データに、日々のデジタルの利用によって生まれたデータを組み合わせてアルゴリズムが解析し、導き出した予測結果を個人や組織が用いることを指す。このようなデータ利活用が急速に進んでいるのは働く現場で、人事や労務管理に関するアプリケーションが普及し始めている。たとえば、特定の職種や部門が求める「ハイパフォーマー社員」を、従業員の行動データと実績のデータを掛け合わせて定義し、若手の育成に役立てるといった活用がある。

一方、私たちが行った調査では、従業員は組織によって取得された自身のデータが、どのように使用されているかよく認識しておらず、また、データから利益を得る者が誰なのかも伝えられていないケースがあった。ある組織では、従業員がデータの使用を許諾する規約書に、意図的に不明瞭で難しい専門用語を使用し、同調圧力で同意を得るような例もあった。ここには明らかに、データを提供する従業員と、従業員のデータにアクセスする組織側との間の力関係に不均衡がある。

また、組織内には抑制派、推進派、法治主義、実態主義、諦め型、不安型など、データ利活用に対するさまざまな立場や見解があった。しかしながら、社内で話し合いを持つことはせず、対立は静かに深まっていた。

対立を乗り越える二つのワークショップ

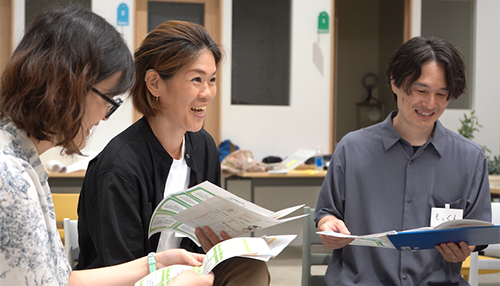

こうした対立を乗り越える方策として、これまで私たちは、二つのワークショップを実践を通じ作ってきた。ワークショップとは、参加者の主体的な参加を尊重し、言葉や体や心を使って相互に体験し合う、集団による創造と学びの場である。一方的な知識伝達ではなく、参加者が自ら参加・体験・創造して、共同で学ぶスタイルで進む。ワークショップの中で人々は、社会的立場が違っても対等で、価値観の違いがあってもそれを創造を通して学び合うことができる。

一つ目のワークショップは、組織のデータ利活用における不均衡に関心と当事者意識を持つためのものだ。参加者はデータ利活用の基礎的な知識や事実を学んだ後、未来に起きるかもしれない架空の出来事を綴った小説を書く。その後、ストーリーに賛成・反対する点、その理由、本来はどうあって欲しいかを、参加者同士で対話する。データ利活用によって自分の息子が上司になる話や、他人のデータを揶揄する「データジョーク」が巷に溢れる世界など、ユニークな小説に批評や議論が笑いと共に巻き起こり、最後に参加者たちは、責任を持ってデータ利活用に関わりたいと語ってくれた。

もう一つは、異なる立場・価値観を持つ人たちが相互に理解し、対立を乗り越える方策を皆で話し合うワークショップだ。データを渡す一般社員、システムの制作・保守・加工に関わるエンジニア、データ解析の結果を活用するマネージャー、法務関係者、経営者といったステークホルダーが集まり、演劇を作り演じる。

参加者は最初は演じることに抵抗があっても、いざそのシチュエーションに身を置くと感情が喚起され、即興的な演技が生まれる。観客もそれに惹き込まれる。演劇を通して普段はやり過ごしてしまう問題が明るみに出て、参加者は自分ならどうするか自問自答を始める。これまで参加したビジネスパーソンたちは、日常の仕事では出会わない意見の理解に役立った、起きうる問題への備えができたなどと語ってくれた。

新しい智慧を広めていく

これらの経験から、対立を乗り越えるためのこれからの智慧を考えてみたい。

一つは、頭ではわからないが、身体でならわかることもあるという認識である。他者の価値観やそれに至る経験を文字や映像などで知ることもできる。だが、身体を使って、声を出して他者の役を演じることで、初めて深くわかることがある。また、自分に似た役を演じることで自分自身を発見することもできる。演技前と後の人は別人である。身体でわかることの潜在力は果てしない。

もう一つは、笑いや楽しさの効果を認めることである。人と密に関わるワークショップには、いつも笑いがある。笑いが起きることで、社長と平社員も、年寄りと若者も、一気に対等になる様子を見てきた。イスラエルとパレスチナの国境で、いわゆる変顔をしたイスラエル人を撮影した写真をパレスチナ側の壁に貼り、その逆も行う写真家を知っているだろうか。国境を隔ててふと笑っている人たちがいる。笑いは、対立関係から全く違う次元の関係性に人々を瞬間移動させる。そこに両者の対話の糸口があるのかもしれない。

最後は、創造のための適切な足場を作る技である。参加者が創造を通して学ぶことがワークショップの前提であるが、参加者の多くは創造の専門家ではない。創造はある意味、勇気と気力のいる行動である。ワークショップをデザインする者は、それを支援するための道具とその操作の設計力が求められる。たとえばゼロからは難しくても、準備されたパーツを組み合わせることで創造が可能になる。人々の創造力を引きだす智慧、である。

二つのワークショップと共に、これらの新しい智慧をどう広めていくか。私たちの今後の大きな仕事である。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No. 47掲載

発行日:2025年1月24日