イニシアティブ

contribution

寄稿

著者 ◉ 行元沙弥(認定NPO法人グローカル人材開発センター)

- [プログラム]

- 2021年度 国際助成プログラム

2023年度 イニシアティブプログラム - [助成題目]

- 気候変動と貧困問題の同時解決システム構築のため、台湾の“-+モデル”をタイと日本でノウハウ移転を行い各国での展開を図る

多様なセクターによる「教育の社会化」の学びを地域社会に波及するラーニングイノベータープログラム

- [代表者]

- 行元沙弥(認定NPO法人グローカル人材開発センター)

対話から生まれた新たな社会のスタンダードを作る学びのサイクル

僕らの社会課題に対する「?」がうまれたきっかけ

みなさんが、貧困や社会課題について考えるきっかけとなったできごとはなんですか?

「コロナで大学生を続けられない知り合いがいて、貧困問題を身近に感じた」

「ボランティア活動でネパールを訪れた時、現地の人たちから”お金がないこと=不幸”ではないという話を聞き、貧困の意味を考えるようになった」

私たちのプロジェクトは、当時コロナ禍で留学や旅行を諦めざるをえない、けれどエネルギー溢れる意欲ある学生たちが集い、個人が貧困や社会課題を考えるようになった物語を共有し合うことからスタートしました。

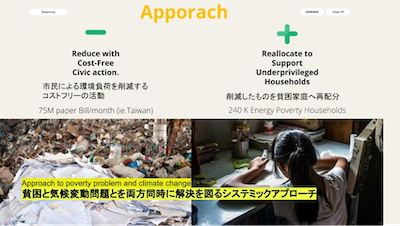

本プロジェクトでは、右の画像の通り台湾ですでに社会実装されている「マイナス・プラス」という新しい循環型ビジネスモデルについて、バンコクと京都それぞれの都市に合う形でその再構築を目指しました。一例ですが、台湾の企業がペーパーレスを進め(マイナス)、節約されて生み出された費用を貧困家庭に寄付する(プラス)ことで環境問題と貧困という社会課題を同時に解決するといったモデルで、その一連のサイクルを若者が描くという試みです。

大きなテーマを掲げているからこそ、個人の原体験やこの活動への参加動機を共有し合うこと、理解しあうことを大切にしました。そもそもこの活動は、台湾のチームメンバーCorey氏に自身の第二子が生まれた際、黄砂が舞う空を見つめふと頭に浮かんだ「将来、この子たちはどこで生きていくんだろう?」というとても個人的な問いが、ビジネスマンであった彼がソーシャルに思い切り振りきって活動をはじめるきっかけになったことから始まっています。

その上で私たち日本のプロジェクトチームは、個人の気持ちが置き去りにならないよう、「なぜ」を共有し合い、深めるこのプロセス自体を関わる人全員に応用することを心がけながら、「日本における貧困とは?」という主語が大きな問いへ移行しました。

そうして、内面を掘り下げた個人がアジアでの大きな共通の課題を見つめ、文化や言語が違えど同じ問題意識を持つ仲間がいることに気が付くことができました。このようにして、繋がりや存在を感じながら、各国でのリサーチ、取り組みが始まりました。

日本では、課題に対する制度やアプローチが存在していても、支援する側、支援される側という構造になっていることに関しては「恥」のような文化的特徴から機能していない事例が多くあることがわかりました。そのことから数やデータ、見た目からは見えにくい「見えない貧困」をテーマに、自分たち自身の問題に落とし込んでいきました。さまざまなレベルで冷酷なまでの貧困は現に存在し、かつ、見えにくいという現実に直面し、貧困を解決する唯一のレバーなどない。(「貧乏人の経済学」)という言葉の意味を痛感させられました。

ご協力いただいたみなさんに感謝です。

YOUTHの意義、これからのスタンダード

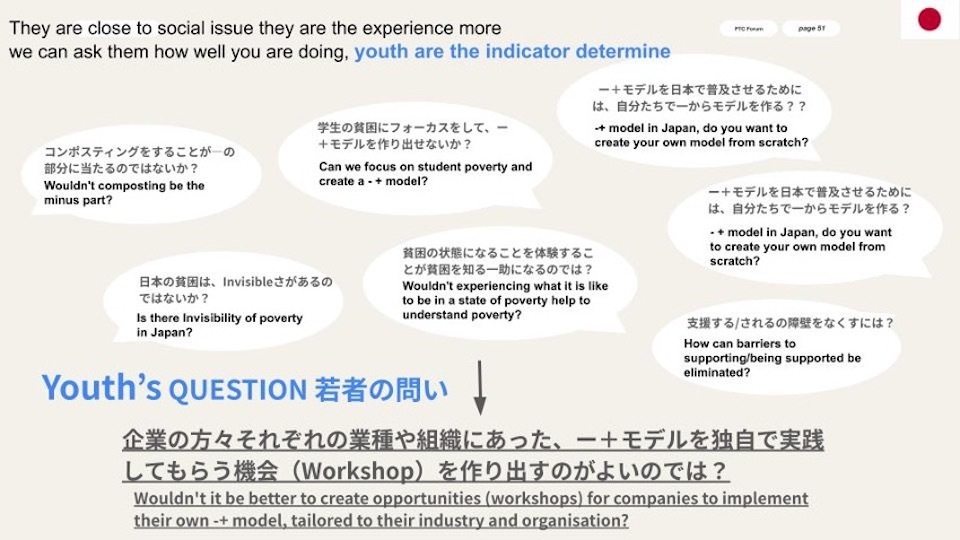

このプロジェクトで特筆したいのは、プロジェクトのプロセスを通じて、国境を超えた自治体レベルのネットワークを活用し、気候変動を社会システムの変換によって解決する若手人材を育成することを掲げていることです。貧困問題は素人が簡単に語るのははばかられるほど複雑です。でも、だからと言って向き合うこと考えることを諦めてはいけないと考え恐れることなく課題に向き合う学生と、アジアに心強い仲間がいるからこそ目を開き続けることができました。その若手人材である学生が主導し、日本でも台湾の事例に学び、共通のモデルを持って企業への働きかけをしようと目論んでいました。しかし、環境を巡る課題やそのソリューションに関しても調べれば調べるほど、浮かび上がってきたことは社会の複雑性でした。ペーパーレスや、ものづくり企業における省エネへの取り組みは既に進んでおり、企業の業態や状況によって本プログラムにおけるマイナスの要素が大きく変わってくるということを学びました。

そこで、学生たちが考え付いたのは「シンプルに解決できるものではない」からこそ、協働するアクターが有機的にモデルを考えることで既存のシステムの欠如を補完できるというアイデアです。最終的にマイナスパート、プラスパート共に【余白】をあえて残しておくことを提案し、これは、台湾がベースにしていたモデル自体の見直しにもつながりました。セクショナリズムや分断が生じる方向性にルールを遵守するのではなく、【余白】を残した思考フレームの提案を通じて、私たちが目撃したのは、学生たちが大人を開眼させる風景でした。

学生を大人が決めたことの手足にするのではなく、彼らを信じ、彼らが自由に描ける時間と裁量の【 】(スペース)を創る。そして、ともに描く。Corey氏のような専門家が未来の主役である「若者」に光を当てて、こうしたムーブメントを描き、導いていくという点に大きな反響と共感が生まれ、新たなスタンダードを提示することができました。未来の世代とのアクションで、これからの世の中のストーリーはいくらでも変えられる。そのためには、まだ何者でもない未来の当事者である若者の力を信じる大人が鍵となることも仲間たちと確かめ合いました。

このように大人たちは学生に対して場所や機会を提供し、その結果リバースメンタリングのように若手からの提案によって大人側が盲点に気が付くことで可能性がひきだされていくことを目指しています。日本チームの実績としては、学生の発案である企業が有志チームを作り、マイナスパートの実践として修理コミュニティを実装することがこの夏から予定されています。タイでは、台湾のモデルをもとに、プラスパートに「若者」への還元という要素を加え、大手銀行等への導入がスタートしています。

若者たちにはアジア全体のムーブメントの一助を担っている自負を持ちながら、企業と共にぞれぞれの地域でマイナス・プラスモデルを展開していくことを進めてほしいですし、Saku氏、Corey氏が学生の関わりしろを創る重要性に気づいたように、他の企業人にも若者との真の協働の醍醐味を追体験していってほしいです。

3か国同士の学び合いサイクル、国内での世代や分野を超えた学び合いのサイクル

3か国同士が学び合い、アジアのチャレンジネットワークとしての機能を果たしながら、各国に持ち帰り、未来の象徴である学生が企業へ影響をもたらし、共にアクションをする。そして、それらの波及効果やムーブメントをまた3か国が集い共有し合う。将来的な展望としても、こうして影響し合う関係性を大切にし続けてきました。

これからも時代に応じた変革が問われるビジネスモデルを再考する際に、余白を残しながら地域や企業が若者の力を取り込み、変容していくことを目指していきます。本プロジェクト終了時には、今からが本当のはじまりで、じっくり3か国からアジア全体への展開を見据えたものにしようとメンバーと語り合いました。

イニシアティブプログラムでの挑戦

ここで、プログラム開始当時マレーシアの大学に通っていた日本人学生のリアルな声をご紹介します。

「日頃から、自分の中でこの不平等な世の中に疑問を覚えつつも、それについて話す機会はほとんどなかった。このようなプログラムを通じて機会を設けられると、誰でも自然と話し出す。それだけ、誰もがこの社会に対して疑問を感じているし、他の人がどんな考えなのか気になっている。目を背けたいわけでも無いのに、気がつくとこの問題から離れていく」

学生もこうした場を求めていたということを知って、大人である私たちも、学生の恐れのなさに背中を押されました。

次世代と共に新たなスタンダードが生み出されていくインパクトとサイクルが、企業を始め学校や地域、そして社会でも起こっていく土壌を育むためには何ができるのか。そうした問いを掲げ、続きの新たな物語として、次は日本国内での世代・地域・セクターを超えた学び合いと共感、そしてアクションを起こしていくサイクルづくりを通じた自治(循環モデル)の構築を目指し、この夏から高校生~社会人を対象としたプロジェクトを、イニシアティブプログラムの助成を受けて実施する予定です。

学校に閉じられた「学び」「学び合い」ではなくリアルな社会をフィールドに、どんどん混じり合い、外に出た人だけが見える景色。マイナス・プラスモデルに留まらず、若者の感性と意見が届き、未経験の学生だからこそ力を発揮できる、わくわくしてたまらない【余白】と裁量、機会提供という器づくりを地域や組織で、大人がどんどんそうした器をつくっていく景色を見たいです。

その先には、大人と学生がひとりの人間として対等に本気で共創したもので溢れる社会が生み出されると信じています。これからのビジネスモデル、新たな取り組みに反映されるようになる未来を見据え、そのビジョンを共有しながらそれぞれのフェーズにあったアプローチを、次世代の感性で1歩ずつ社会が創造的なほうに導かれる未来を一緒に創りませんか?

最後に、やはり変化や挑戦は、身近なたった一人との対話、出会いから。このイニシアティブプログラムのアイデアは、国際助成プログラムのプログラムオフィサーの方のフィードバックがきっかけとなったもので、心から感謝しています。次は私たちが、参加者を迎えてそうしたきっかけや勇気になりたいと思います。