先端技術

contribution

寄稿

著者 ◉ 鹿野 祐介(大阪大学 COデザインセンター)

- [プログラム]

- 2020年度 先端技術と共創する新たな人間社会

- [助成題目]

- 「MELSIT」というヴィジョン――領域横断的な「ELSI人材」モデルの共構築と人材育成の協働設計

- [代表者]

- 鹿野 祐介(大阪大学 COデザインセンター)

先端科学技術のガバナンス構築・強化に貢献できる人を育てるために

「ELSI人材」とは?

AI技術、バイオテクノロジー、量子技術、ライフサイエンスなど、先端科学技術の発展には目を見張るものがあります。しかし、先端科学技術が社会にもたらすものが必ずしも「よい」ことだけではないのも事実です。価値観や利害関係が異なる多くの人々が複雑に絡み合う社会に、先端科学技術がもたらす影響は大きく、私たちは「科学に問うことはできても、科学では答えることができない」さまざまなトランス・サイエンスの問題に直面することが予想されます。

ブダペスト宣言以降、「社会のなかの科学技術」、「社会のための科学技術」を掲げる現代社会では、立場や利害の異なる多様な視点やそれぞれの価値観を踏まえながら、先端科学技術が社会にもたらす幅広い影響を、社会実装より前の、研究開発や研究デザインの段階から予測・評価し、反省的に研究開発を進めていくという責任ある研究・イノベーション(RRI)の考え方が重要視されています。

このような21世紀の科学技術と社会をめぐる文脈において、科学技術の倫理的・法的・社会的課題(ELSI)への対応や、ELSIを見据えた研究開発フレームワークの開発、社会実装のための制度設計など、先端科学技術のガバナンス構築・強化に貢献できる人材が求められています。私たちのプロジェクトでは、RRIの観点からELSIに関する研究や実践を通じて先端科学技術のガバナンス構築・強化に貢献できる人材(ELSI人材)に焦点を当て、領域横断で活躍するELSI人材(Multi-disciplinary ELSI Talents: MELSIT)の人材像の明確化と次代のELSI人材育成に向けた教育コンテンツの開発を行いました。

「ELSI人材」を明らかにする道のり

領域横断で活躍するELSI人材とは具体的にはどのような人なのでしょう。どのような能力やスキルをもっていれば「ELSI人材」と呼べて、ELSI人材とそうでない人との違いは何なのでしょうか。私たちのプロジェクトで最初に直面したのは、このようなELSI人材の基準は何かという課題でした。当初、ELSI研究に関わる研究者を囲んで「ELSI人材とは」というテーマで想像を膨らませたときは、「あれができたほうがいい」、「これもできたほうがいい」と、現実の枠を超えた超人的な理想像に辿りつきました。しかし、「内容のない思考が空虚」なように、いくら崇高な理想を掲げても実現できないなら意味がありません。

ELSI人材を明らかにするために、理想像からのアプローチは不発に終わりましたが、このプロジェクトでは、既存のELSI人材に焦点を当てて経験的にアプローチするという選択をしました。世の中にはRRIの観点からELSI研究や先端科学技術のガバナンスの構築・強化に取り組み、活躍している人たちが産学官を問わず様々な業界に遍在しています。私たちのプロジェクトでは、既に活躍しているELSI人材の知見や経験をもとに、次代のELSI人材像を明らかにしようと試み、科学技術政策や研究開発の現場で活躍するいろいろな立場のELSI人材を対象として、研究会やワークショップ、インタビューを実施する傍ら、ELSIやRRIに関する文献調査により情報収集を行いました。これらの調査をもとに、ELSIに関わる人々の考え方や実践を抽出し、次代のELSI人材像やELSI人材のために重要な要素をマッピングしていきました。

既存のELSI人材への経験的アプローチという手法を選択できたのは、このプロジェクトを、大阪大学社会技術共創研究センター(通称、「ELSIセンター」)を拠点として実施できたことと深く関係しています。ELSIセンターをハブとしてプロジェクトを遂行できたおかげで、ELSIセンターと共同研究を実施するパートナー企業の実務家との連携やELSI研究者のネットワークへのアクセスも容易になり、情報収集や意見交換がスムーズに行える環境も整っていました。振り返ってみて、プロジェクトの遂行に研究環境が整っていることは極めて重要であることに改めて気づくことができました。

領域横断で活躍する「ELSI人材」の明確化

私たちのプロジェクトでは、ELSI人材に関する様々な調査をもとに抽出された、RRIの観点から先端科学技術ガバナンスを推進するうえで重要な考え方や取り組みを、[1] 俯瞰と整理、[2] 協働と調整、[3] 評価と提案、[4] 実装と展開という4つのキー・プラクティス(鍵となる実践)のカテゴリーに分類しました。

〈俯瞰と整理〉:ELSI論点を抽出する、用語を精査する、先行事例を調査するなど

〈協働と調整〉:議論の場をつくる、境界を埋める、目線を合わせるなど

〈評価と提案〉:社会的受容性を測る、テクノロジーアセスメントを実施する、政策提言を行うなど

〈実装と展開〉:組織内のガバナンスを構築する、倫理審査の進め方を検討する、ELSI認知を醸成するなど

ここに挙がった4つのキー・プラクティスを満たすことが、このプロジェクトが提案する、領域横断で活躍するELSI人材(MELSIT)のモデル(プロトタイプ)です。ただし、誤解されないように断っておきたいことは、このモデルが、キー・プラクティスのすべてをたった一人の人が担うことを示すものではないということです。むしろ、RRIの観点から先端科学技術のガバナンスを構築・強化するためには、さまざまな利害関係にある異なる立場の人々が、それぞれMELSITのモデルにあるようなキー・プラクティスを共有し、協力体制を敷くことが不可欠です。このような協力体制を実現するため、領域横断で活躍するELSI人材には、「責任ある科学技術ガバナンス」という理念を共有する協同体の形成に貢献するという、よりメタな役割を担うことが求められます。

MELSITモデルはプロトタイプでまだまだ洗練の余地はありますが、「ELSI人材」と呼ばれる人材像のひとつのあり方を明らかにできたことで、次代のELSI人材育成の指標となる参照点を提供することができたと考えています。

次代のELSI人材を育成するには

先端科学技術ガバナンスの推進という重要な課題に対して、ELSI研究や研究開発の第一線を担う研究者や実務家がELSI人材として活躍することをサポートするだけでなく、将来的に先端科学技術の研究開発に関わる可能性のある多くの人たちをELSI人材として育成することができれば、より大きく貢献することができます。

私たちのプロジェクトでは、次代の「ELSI人材」の育成を実現するために、MELSITモデルを踏まえて、先端科学技術のガバナンス構築・強化に向けた協働を促進するための教育コンテンツの開発を行いました。教育コンテンツの検討にあたり、大阪大学における高等教育の場やELSIセンターと共同研究を行うパートナー企業での研修の場を活用できたことで、より具体的なイメージとして、分野を問わずさまざまな先端科学技術について、参加者が各々の専門性を活かしつつ互いに価値観を共有しながら熟議することのできるフレームワークの開発が必要であるという結論に至りました。

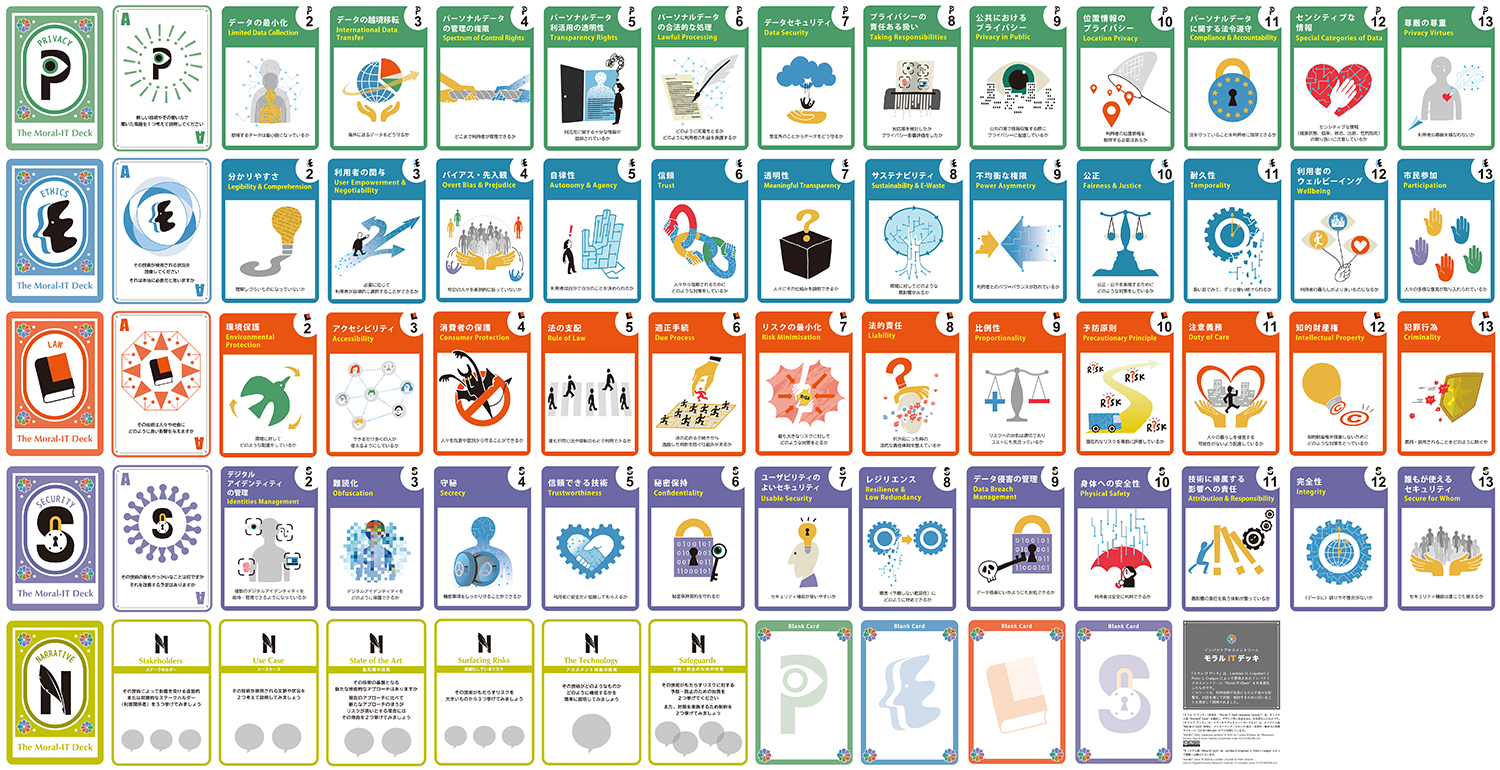

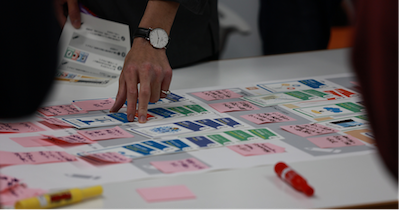

そこで、このプロジェクトでは、そのような熟議のフレームワークを提供してくれるものとして、エジンバラ大学の研究者であるLachlan D. Urquhartらが開発したインパクトアセスメントツール “Moral-IT Deck” を日本語に翻訳し「モラルITデッキ」として公開しました。また、科学技術の研究開発やELSIに必ずしも精通していない人でも手軽に科学技術についてのインパクトアセスメントが行えるよう、モラルITデッキを用いたインパクトアセスメント・ワークショップの方法論を開発しました。これらの開発にあたって、大阪大学の大学生・大学院生向けの授業やELSIセンターと共同研究を行う企業での研修において何度もトライアルと改善が重ねられました。現在、「モラルITデッキ」と効果的なインパクトアセスメント・ワークショップの方法論を紹介したワーキングペーパーはいずれも大阪大学ELSIセンターのウェブ上で公開![]() しています。

しています。

トヨタ財団の特定課題「先端技術と共創する新たな人間社会」のもとで実施した私たちのプロジェクトは2023年3月にいったん終了となりますが、先端科学技術のガバナンス推進とELSI人材の育成への挑戦はまだまだ終わりません。このプロジェクトを通じて得られた知見やそこで開発された教育方法論や教育コンテンツをさらに洗練させ、一人でも多くのELSI人材が輩出できるように、これからもELSI人材の育成の機会を提供していきます。