先端技術

contribution

寄稿

著者◉ 熊澤輝一(総合地球環境学研究所 研究基盤国際センター )

- [助成プログラム]

- 2018年度 先端技術と共創する新たな人間社会

- [助成題目]

- 人間と計算機が知識を処理し合う未来社会の風土論

- [代表者]

- 熊澤輝一(総合地球環境学研究所 研究基盤国際センター )

人間と計算機が知識を処理し合う未来社会の風土論

はじめに

「風土」とは、もっとも簡単には、人と自然が相互作用のもと作り上げてきた環境と説明できるだろう。風土という概念を一つの「学」の中で位置づけたのは、おそらく和辻哲郎が最初である。和辻は、風土の現象は、人間の自己了解の仕方であるとする(和辻哲郎(1935)『風土ー人間学的考察』)。たとえば、「人間は夏として限定された一定の存在の仕方を持つのである」とあるように、人間は、ある温度・湿度等の条件を「夏」として捉え、それ以外の状態から切り離すのである。90年近く経った今、気候変動は顕在化し、科学技術そのものが学習能力を身につけた。私たちにとっての夏は、90年前の夏と同じようにして了解されるのだろうか。今の世界を和辻が見たら、どのような風土学を打ち出しただろうか。

私たちの研究グループでは、知識のあり様に風土を表象する側面があると考えた。その上で、現代からこれからの風土の捉え方についての検討を、地域社会での人間の知識処理のあり方から検知された様々な「兆し」の実例を把握することで行った。ただし、検討は、表現可能な知識と人々の意識傾向に対象を絞って実施した。

デジタル技術の進展は、想念や思考の具現化をますます速くかつ容易なものとするだろう。では、人工知能(AI)が人と自然との関係に影響を与える未来の社会から、風土を捉えようとした時、風土はどのような姿を見せるのだろうか。とりわけ、ひと、もの、いきものの関係性を問い直しながら風土の概念を新たに捉えようとした時、すなわち、[1]「未来に存在するとして想像(洞察、予測)したもの」、[2]「仮想空間の中に存在するもの」という二つのものを関係を構成するものとして組み入れた時、それらが作る世界から現れる風土は、私たちが暮らしている地域のそれに対して異なる姿を見せるのか、これまでと同じなのか、同じでありながらも新たな理解を与えるのだろうか。

知識処理という限定された切り口で見えることは限られている。しかし、そこを起点に、これまで考えられてこなかった、計算機とその普及を反映した思考を持つ人々が暮らす風土について考えたい。これが本研究を提案した意図である。

知識処理の外部化から見た地域の風土

これまでも私たちの社会は、知識の処理を私たち自身や共同体の外側に委ねながら発展してきた。本研究では、このことと地域の風土との関係に着目し、知識の扱いがその人の手を離れていく「知識処理の外部化」という視点をもって分析することを試みた。

外部化を伴う現象には、他者、他組織、他地域への委託、機械による自動化がある。知識処理を他の主体や機能に委ねる場合、委ねる相手としては、自分には無い職能、技術、処理能力(規模・速度)を持つ人、自分の住まう地域には無い資源を得られる人、人工知能があるだろう。今回は、過去から現在への変遷の中から事例を選定した。対象としたのは、沖縄県国頭郡大宜味村田嘉里における地域の食文化の変遷、島根県隠岐の島町における資源利用の変遷である。前者は、知識を外部に置きながらも地域の型として継承されている事例で、後者は、新技術の導入、島外の知識の担い手と連携して産業化した事例である。

田嘉里の食文化については、地域の食にかかわる展示と映像による双方向型ワークショップ(人間文化研究機構事業と共催;主担:寺田匡宏(総合地球環境学研究所・客員教授);写真1、2)を実施し、18世紀の琉球王朝以来の豚肉食文化とアメリカ占領下の洋食化の融合形態としての「マーガリンごはん」に見られる、[油脂×塩]という型が品を変えて継承されていくことや、災害時の食としてのそうめん食の特異な位置を知ることができた。[油脂×塩]という型は産地を問うものではなく、そうめんにしても県外産である。さらにいえば、泡盛はタイ米から作られる。田嘉里の食文化事例は、知識をこうして外部に置きながらも、それらが田嘉里にあることで固有の風土が形成されることを示している。

隠岐の島の資源利用については、郷土資料調査を中心とした現地調査、「隠岐の島町バイオマス産業都市構想」への参与観察(写真3)を実施した。新技術の導入、島外の知識の担い手と連携した産業化にかかわる事例として、前者では、江戸時代のアワビ漁における海士の導入、明治の旧布施村における椎茸栽培技術者導入の存在を確認できた。後者では、町内外の企業が参加して産業クラスターを形成し、木質ペレット、ガス化発電、材料としての物質(リグノフェノール)生産といった森林資源の新たな利用に取り組みながら、地域での産業化を探っている状況が確認された。

二つの事例をあえて比較すると、隠岐の島町事例が、島外の知識の活用を通して、地域の生態系サービスが特徴づけられたのに対して、田嘉里事例では、食文化が地域の生態系サービスだけによって特徴づけられているわけではなく、その気候風土の内外で生きる人々の営みを反映していることが示唆された。

ここでは、知識処理の方法によらず、知識処理の外部化という視点によって、技術と場所との関係を説明可能な場合があることを示すことができた。これは人工知能などの計算機利用があっても変わらないだろう。そして、私たちが扱う範囲は、地域から地球へ、物的空間から仮想空間へ拡大した。しかし、対象のスケールや場が変わろうと、知識処理の外部化という視点によって論ずることができるのではないだろうか。

知識をもとに風土を捉える

歴史を記述した文書や記録は、蓄積された知識の集まりである。長い年月をかけて、体系づけられたこれらの知識は、その地域の風土を捉える上で、重要な手がかりになることは言うまでもない。物語もまた、語られて体系づけられた知識の集まりである。

人文地球環境学、歴史学の立場から風土の研究に取り組む寺田匡宏は、過去に蓄積されてきたこれらの知識をもとに、地質年代と照応させながら風土への三つの視座、すなわち、『風土記』と世界にある同型の物語、歴史性と風土性に着眼した和辻哲郎、主体と客体との通態性を捉えたオギュスタン・ベルクそれぞれの風土論を整理した。しかし、風土は、これまで、人間にとっての風土であった。計算機技術(人工知能)が浸透したこれからの社会においては、マルチ・スピーシーズ論やアクター・ネットワーク論に見るように、ひと、もの、いきものの関係性を問い直すことを視野に入れた上で、風土を考えることになるだろう。このような観点から、寺田は、あらゆるジャンルへの書籍への読みを通して、『人新世の風土学』のあり方を世に問うている(寺田匡宏(2023)『人新世の風土学−地球を〈読む〉ための本棚』;写真4)。

一方で、センサーの整備や気象観測網といった予測のためのデータ収集能力の向上、時系列データ、空間データ、インターネット上に蓄積されたデータに見られるデータ量の増大、計算機の高性能化、人工知能による学習能力の向上に伴う解析能力の向上により、未来を確からしく捉えるための手続きが整いつつある。そのせいか、近年は、未来社会、未来デザイン、未来ビジョン、未来シナリオ、といった未来の読み解きが溢れ始めている。これらは、未来のことを、知識として利用しやすくするものである。

未来社会の想像作業から何が見えるか?

得られた知識をもとに、想像をする。これは、過去、未来のどちらに対してもリアリティ豊かな世界を描くための知識利用の手順である。このような観点から、未来の生活世界の想像を促して考えるための道具として、未来社会の会話づくり教材『未来会話から作る社会』(三村豊(総合地球環境学研究所・研究員)ら(2021);写真5)を制作した。

本教材を京都府宮津市の高校(京都府立宮津天橋高等学校宮津学舎)で活用していただいた。その際に、高校の先生方と本事業参加者とで生徒居住エリアに適合したキーワードの調整をして実施した。

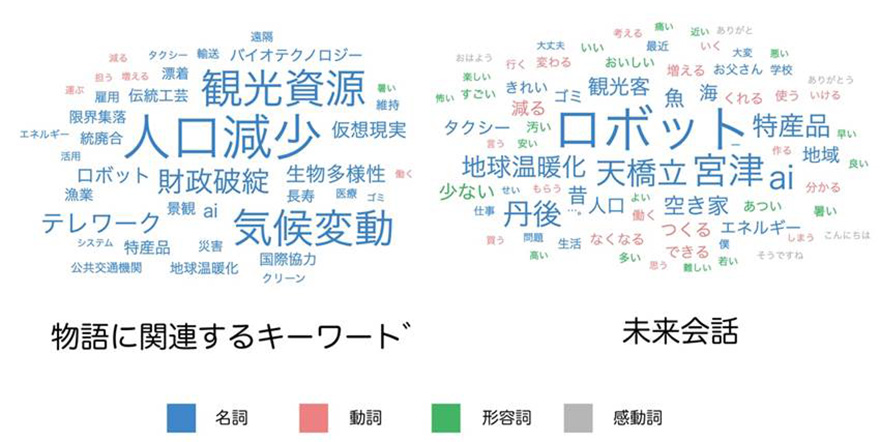

作られた未来会話の傾向を見てみよう。2021年度の生徒110名を対象に、「未来社会の物語のイメージ」と「未来会話」のキーワードを抽出し、テキストマイニングを用いて出現頻度を可視化した(写真6)。結果を見ると、左の図では、「人口減少」や「観光資源」、「財政破綻」など地域の課題を読み解き、地域の未来とつなげた説明文が多いことが示されている。また、右の図からは、「ロボット」や「宮津」、「天橋立」、「特産品」などのキーワードを用いて、望ましい未来もしくは望ましくない未来が描かれていたことが見て取れる。ここからは、地域という制約がむしろ未来の想像を助ける可能性があることが示唆された。

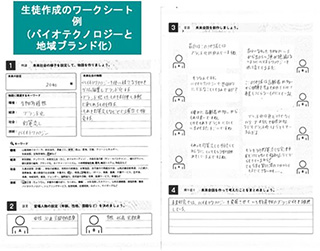

ここでは、バイオテクノロジーと地域ブランド化について取り上げた未来会話(写真7)を紹介する。昔からいる魚が気候変動等によって不利になっていることを受けて、ゲノム編集により血圧を下げる効果を与えブランド化する。そして変わらずある地域伝統の「灯籠流し」が催される、という内容の会話であるが、会話に隠された未来社会の風土は、この会話の物語構成と伝統行事から読み解くことができるだろう。

こうして、未来の生活世界を舞台としたストーリーラインは作れた。しかし、それは、ナラティブとはいえない。また、こういった想像には、知識が必要である。歴史と創作は、その知識を得る手がかりとなるはずだし、今回の演習でも実際に作り手ごとに様々な知識が使われていたはずだ。風土を反映するには、ストーリーではなく、ナラティブが必要である。しかし今回は、知識の使われ方を読み解いて、ストーリーをナラティブとして捉えるところまで立ち入ることはできなかった。未来の生活世界をより豊かに描くためには、どうすればよいのか。ここで得られた困難に基づくならば、未来社会のナラティブとはいかないまでも、未来に向けて人間がどうなっていくのかを視野に入れる必要があると考える。

リアリティ変化の兆しを探知できるか?

豊かでリアリティを伴った想像は、じつは知識の豊富さによって支えられているところがある。私たちの多くは、目の前に生えている野草の名前を言うことができない。その意味で、私たちの自然を考える土台は脆弱になってしまっている。しかし同時に、オンラインゲームに作られた擬似自然を体験した人が、現実の体験に関心(や期待)を寄せるケースも見られる。私たちにとってのリアリティそのものが変化しつつあるのかもしれない。

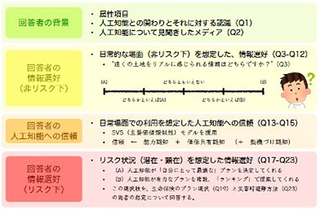

こういった点から本研究では、人工知能と自然災害を題材に、その兆しを明らかにするアンケート調査(写真8)の結果(主担:小野聡(千葉商科大学・専任講師))を引きながら、これからの社会を生きる人々の類型について考えた。ここで得られた主要な結論は、以下の二点である。

(1) リスク下であるにもかかわらず、迅速さに引き換えて意思決定に人間が介入することを好む傾向が明らかになった。

(2) 10クラスタによる異なるリアリティの捉え方を明示できたことで、これからの社会を生きる人々の類型への示唆を得られた。

(2)については、たとえば、以下の質問項目(Q11)において、クラスタ3(平均年齢44.49)では、「B」を選好した(図1)。

Q11 あなたにとって(A)と(B)のうち、乳児(赤ちゃん)に聴かせたい子守唄はどちらですか。

(A)標準的な歌唱力の人間の肉声による子守唄

(B)乳児の発育に最適であるように開発されたAIによる子守唄

他のクラスタの多くが「A」を選んでいる中で、年齢的に子育ての時期に掛かっているクラスタでこのような選好を示すクラスタがあったことは、これからの社会を生きる人々の類型を考える上で、示唆的である。もしかしたら、「B」と回答した方は、乳児の発育への効果を重視したのかもしれない。こうした観点をからすれば、知識処理の外部化は、効率だけでなく効果を追求した結果であることも見えてくる。こうした類型(図2)は、ナラティブには全く及ばないものの、こういった想像の喚起がなされるように、より生き生きとした未来社会の想像を促すのではないだろうか。

右:図2 10クラスタの傾向例(Q6)(neitherはどちらとも言えないを意味)(作成:小野聡)

おわりに

私たちの研究グループは、これからの風土の捉え方について、人間の知識処理のあり方に着目し、フィールド調査と企画実施、未来想像の実験企画、人々への意識調査、を通して検討した。

本研究での考察を通して、知識処理の外部化の観点から検討することの有効性を確認することができた。しかし同時に、[1]「未来に存在するとして想像(洞察、予測)したもの」、[2]「仮想空間の中に存在するもの」を組み込んだとしても、普遍的なメカニズムの再確認に基づく新しい理解を生むことはあるだろうが、風土のあり方に立ち入ることは難しいだろうということが確認された。その一方で、人々のリアリティそのものに変化があるとすれば、そこから生まれる新たな倫理や価値観が、新たな風土の現れを要請することを示唆する結果も得られた。

人間がAIに外部化したタスクは、計算と知的情報処理である。この行為において、自然と関わることが無くなる、ということだ。手を動かして、考え、算段をつけながら作り上げるという、これまでの技術的な能力発揮のプロセスは、機械の側により一層移行している。一方で、人間が扱える環境の範囲は広がり、視点は多様になった。これからの社会の風土は、知識処理が変わらず外部化する方向にあることと、ひと、もの、いきものの間での弛まぬリアリティ変更とが均衡する中で、捉えられていくことだろう。