財団イベント・シンポジウムレポート

「Living Together:『多文化共生』を越えて」を開催しました。

情報掲載日:2013年4月12日

| 開催日時:2013年3月22日(金) 10:30〜16:15 開催場所:新宿三井ビル1階 55SQUARE |

トヨタ財団の助成プログラムでは、この39年間多岐にわたる分野のプロジェクトを支援してきました。財団では、そのさまざまな分野の助成事例の中からテーマを定めて報告会を開催し、研究・国際・国内といったプログラムの枠を越え、助成対象者の皆さんが互いに情報共有・意見交換を行い、成果を発信する機会を設けていきたいと考えています。

今回は「多文化共生」というテーマのもと活動を行った助成対象者を招き、各自の知見や活動からの経験などを報告してもらいました。報告者の発表後には車座になってのフリーディスカッションも開催し、今後の課題や解決策などについて、参加者の間で活発な議論が巻き起こる場となりました。

この報告会の開催にあたっては、当財団が入居している新宿三井ビルの協力もあり、55SQUAREというビル内の共有スペースをお借りすることができました。ビル1階のエレベーターホールに面した、ガラス張りになっている開放的な空間のため、三井ビルで働く方々にも気軽にアクセスしていただけるイベントとなりました。

昼食時間帯には、「ランチタイムイベント」を開催しました。この時間帯は、これまで財団の活動をご存じなかった方々にも興味をもっていただくため、過去に「多文化共生」というテーマで活動をしてきた多くの助成団体のご協力をいただき、ポスター展示や、関連書籍、アクセサリーの販売も行いました。ポスター展示には10チームが参加し、うち8チームの方々はプロジェクトの内容について簡単に報告し、ポスターを紹介いただきました。

販売コーナーでは、難民支援協会が発行した『海を渡った故郷の味』という、難民の方々が故郷の料理を再現したレシピを紹介した本と、クルド難民の女性が手編みで作成したレース編み「オヤ」の展示販売を行いました。

プログラム

【第1部】

10:30〜10:50 開会: ご挨拶 伊藤博士(トヨタ財団 常務理事)/趣旨説明 青尾謙(トヨタ財団 プログラムオフィサー)

10:50〜11:10 報告1: 石川えり氏(認定NPO法人難民支援協会 事務局長)

11:10〜11:30 報告2: 針間礼子氏(メコン・マイグレーション・ネットワーク リージョナル・コーディネーター)

11:30〜11:45 コメント1: コメンテーター 明石純一氏(筑波大学大学院人文社会科学研究科 助教)

【ランチタイムイベント】(一般開放)

11:45〜12:15 ポスター発表

12:15〜13:45 関連書籍、アクセサリー等の販売、展示

【第2部】

13:45〜14:05 報告3: 渡辺幸倫氏(相模女子大学学芸学部 准教授)

14:05〜14:25 報告4: 安里和晃氏(京都大学大学院 准教授)

14:25〜14:40 コメント2

14:40〜15:00 コーヒーブレイク

15:00〜16:15 ディスカッション・ 質疑応答など

閉会

趣旨説明 青尾謙(トヨタ財団国際助成グループ プログラムオフィサー)

・「多文化共生」の背景となっている人の移動について―世界中で移民が2億人超、世界銀行レポートによれば途上国への送金額が4兆ドルとODAを超える額に。

・ 日本においても外国人登録数が200万人、人口の1.6%―多様な性質。国籍、資格、時期、文化、生計等、一括りにできない存在。

・その人たちを受け入れている地域やコミュニティの性質もそれぞれ違う。地域によっては農業・水産業・製造業等の地場産業や高齢者介護等において大きな存在感を持つに至っている。

・日本以外では、欧米先進国だけでなくアジア諸国でも移民人口が増加し、施策も多様化している―シンガポール・韓国・台湾・タイ・マレーシア等。

・世界的に、これらの移民にどう向き合うのかは大きな議論となっている。いくつかの概念と日本語訳の紹介。Cultural Assimilation/文化的同化、Integration/統合、Multiculturalism/多文化主義、Social Cohesion/社会的結合、Inclusion/包摂等々。日本独自の概念としての「多文化共生」。

・本日の目的: 概念の定義や、どれが正しく、どれが間違っているのかについて決める場ではない。助成事例である4件や、参加者の皆さまからの「ご自分の見た事例」を通じて、外国にルーツを持つ人たちや、その受け入れ地域で起こっている具体的な課題や、その人たちが持っている悩みや心配事を見ていくこと。さらに、それを乗り越え、和らげていくためのヒントや、皆にとって望ましい社会やコミュニティのありかたを学びあうためのもの。

・その思いで「Living Together:多文化共生を越えて」とつけさせていただいたが、これは「多文化共生」という理念を否定するものではない。むしろ理念によりかかることなしに、実際に生活する人たちの力で「共に暮らしていく」方法を探ろうという思いを込めたもの。

・財団職員も報告者のみならず、参加者の皆さまから多くを聞き、学べることを期待している。

事例報告ポスター

下記よりポスターデータ(PDF)をダウンロードすることができます。タイトル最後の(D〇〇-〇-〇〇〇)は、助成番号です。助成対象検索に入力して検索していただくと助成概要(助成題目、助成金額、代表者名、助成年度・プログラム)をご覧いただけます。

報告1:石川えり氏(認定NPO法人難民支援協会 事務局長)

「難民支援への対応 ―地域化・定住化を見据えて―」

日本に来ている難民の人たちが食べたり、寝たり、働いたりする、あたりまえの生活を送れるよう支援しています。

(1) 難民(=個別難民)の人たちの集住地域サービス業・製造業・建築業に従事している人が多い。

1) 東京都23区とその近辺

2)東京の郊外

3) 愛知県(トヨタ財団助成事業をきっかけに事務所設立へ)

(2) 移民の性質

・難民=強いられた移動。

・準備をして来たわけではない。日本についての基本的な知識不足。

・国に帰れない。出身国政府に頼れない。出身国者コミュニティと距離を置く場合もある。

・拷問等のトラウマを抱えている。

・認定を得ることが非常に厳しい。(認定率1%未満,アメリカは約50%)

・難民申請に非常に長い時間がかかる(異議申立てだけで約3年)

・再申請も可能であり、実質的には家族を呼び寄せるなどして定住傾向にある人も多い。

(3) 生活

・難民申請者のうち約半数を占める仮放免者は住民登録なし、就労資格なし,国民健康保険・生活保護等の社会保障へのアクセスなしと厳しい状況に置かれる。

・難民申請者へは外務省が保護費を実施している。しかし、金額・支給期間は限定的で、申請後待ち時間も長い(2〜3か月)。

・保守的な文化のためか,女性と社会の関わりが極端に限られていることがある。(夫の同伴なしに原則外出しない等)

(4) 政策の推移

・1981年難民条約加入→1982年出入国管理及び難民認定法施行

・2002年瀋陽事件を経て2004年に法改正(難民部分で初)

・2010年度〜 難民の第三国定住による受け入れ開始(パイロット・5年間)

(5) 重要なステークホルダー

・立法:瀋陽事件後、各主要政党による政策提言。2012年衆議院選挙のマニフェスト

・司法:収容の執行停止の判決、難民不認定処分の取消等

・行政:法務省・外務省・文部科学省・文化庁・総務省

・国際機関:UNHCR、IOM、UNHCHR

・外国政府

・地方自治体:住民登録、住民としてのサービス提供

・難民自身:コミュニティを形成。自助・共助の動きも。

・受け入れ地域:学校・病院・保健センター、など、地域の日本語教室、お祭りへ参加の例もあり。

・NGO/NPO:一人ひとりへの支援の提供、アドボカシー

・海外のNGO/NPO:情報交換、共同でのアドボカシー

2. 定住へ向けた難民コミュニティへの支援 ―難民集住都市・A市を例に

1)女性たち(母親)+子どもたちとのつながり:伝統手芸の教室、日本語教室+児童教室(学校へのアクセス)

2)医療へのアクセス:1つの病院で無料健康診断を実施。インフルエンザ予防接種を実施(外部ファンド)

3)防災訓練をキーワードとした自治体・地域社会とのつながり

3. 地域での「共生」へ向けて

1)難民コミュニティとNGO間の信頼醸成(ニーズに応えること。周辺化されがちな人たちへもアクセスすること)

2)地域でのステークホルダーの巻き込み(接点の多いところ(病院・学校)から)

3)地域における共通の関心事項を見つける(防災、お祭り、清掃活動等)

4)ハードルは高い

5) 難民の在留資格の安定は不可欠

関連リンク:認定NPO法人難民支援協会ウェブサイト

報告2 針間礼子(Mekong Migration Network(MMN) リージョナル・ コーディネーター)

「メコン地域(Greater Mekong Subregion: GMS)における移住労働と融合に向けて」

(1) GMSにおける移住労働

・GMSとは―中国雲南省を含めた東南アジア大陸部(カンボジア・タイ・中国・ビルマ/ミャンマー・ベトナム・ラオス)、3億人を超える人口、経済統合に向けた対話も進められている。

・GMSでは多くの労働移住が発生、4百万人を超えると推計。多くはタイに向かうもの。非公式なチャネルを通じた労働移住が多い。タイ政府はこれまで、非公式の移民が移住後登録できる政策を採用、近年はこれに加えて送り出し国の政府がタイで働いている非公式移住労働者の国籍を確認しパスポート等の書類を発行する形で協力している。この地域の移住には家族を伴うケースも多い。

・ 移民労働者の従事する主な仕事-建設、農漁業、家庭内ワーカー、工場労働者、エンターテイメント、ごみ収集、鉱山等。

(2) 課題

・移民労働者や家族が直面するさまざまな問題-極度に低い賃金、劣悪な労働環境や生活環境、社会的排除、人種差別、偏見、公共サービス(保健医療や教育等)へのアクセス

・ASEANレベルでの課題-難民に関する政策が存在しない、移住労働の人権の推進と保護に関するASEAN宣言(2007年)の拘束力の欠如、 この宣言のもとで非公式移住労働者や移住労働者の家族が保護の対象とならない、市民社会による宣言実施のためのフレームワークが作られるも、採択されていない

・GMSレベル-ASEAN全体の政策決定への関与機会が限られる中、GMS各国政府へのロビイングや影響力行使の方が有効な場合も。一国の政府に対する提言を行っていく際に、送り出し国―受入国の二国間、あるいはGMS地域内の共同戦略を持つことが重要。各国の多様性や政治状況についても留意が必要。

・各国レベル-政策決定に移住労働者と受け入れ地域住民双方を巻き込む必要。各国政府内で省庁によって労働移民に対する姿勢が異なることや、中央政府と地方政府で階層が存在することも念頭におく必要。労働移民コミュニティに政策についての議論の内容を伝えることが必要。NGOは草の根レベルでの移民コミュニティの声が政策討議に伝わるよう最善を尽くしている。

・一般的な課題-各国間協定(MOU)や登録プロセス、ASEANレベルの政策が全て労働移民を規制しようとする世界的な傾向を反映しているが、根本的な解決につながっているか疑問。多くのアクター(エージェンシー・ブローカー・金融業者等)が関わるようになり、そのどれかの行動が事態を悪化させるリスクも。技能労働者を優遇するASEANの政策が「価値ある」人材とそうでないとされる人のギャップを拡大する可能性も。

(3) MMNの対応

・MMNの設立(2001年、20団体→現40団体超のNGO、労働移民関係組織、研究組織等)

・MMNの活動内容

1. 情報収集・モニタリング

2. 共同調査・研究

3. アドボカシー・政策対話

4. トレーニング(政策担当者・NGO等)

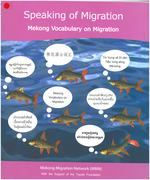

トヨタ財団の助成により発行された移民に関する用語集

トヨタ財団の助成により発行された移民に関する用語集

(4) トヨタ財団助成によるプロジェクトの紹介

1. 「労働移民に関するメコン流域の語彙 ―メコン流域での安全な移住に向けた地域ネットワーク構築と相互理解の促進」(Speaking of Migration: Mekong Vocabulary on Migration & Legally Binding: A Summary of Labour Laws in the Greater Mekong Subregion) (2009.11 – 2012.1)

メコン各国語(クメール語、タイ語、ビルマ語、ベトナム語、ラオス語、中国語)と英語の移住労働関係用語集Speaking of Migrationと、各国労働法規をまとめたLegally Binding。今後の政府と市民社会との対話や協力を促進するベースに。公的な参照文書として採択される可能性も。

2. 移住についてのメコンシンポジウム -メコン隣国からの移住者との共生―メコン地域における移住者の融合と社会的一体性を実現するための有効な対応をめざし (Mekong Symposium on Migration: Migrants from Mekong Neighbourhood Living Together – Seeking Effective Response to Enable Social Cohesion and Integration) (2013.2.26-28)

大臣・副大臣クラスを含めた政府関係者、研究者、NGO、移民労働者グループ(72人)が参加した3日間の国際シンポジウム。参加者全員によって、各国政府、ASEAN、市民社会、メディアに対して移民労働者の権利を保護し、地域内での信頼と相互尊重を築くために協働していくことを求める宣言を採択。

(5) 今後に向けて

・政策対話の促進によって提言内容を普及していく。

・「living together」の概念と必要性を促進していくとともに、その障害となる個別の問題に対する取り組みを進める(労働移民の生活・労働環境、社会保障や保健医療へのアクセス、教育を受ける権利、送り出し国と受入国の相互理解、労働移民コミュニティと受け入れ国間の相互理解等)。

・各地域/コミュニティ、国、GMS、ASEAN各レベルで実施していく必要がある。

関連リンク:Mekong Migration Network(MMN)ウェブサイト

コメント: 明石純一氏(筑波大学大学院人文社会科学研究科 助教)

はじめに、「多文化共生」について議論することの重要性について改めて確認したい。今「移民」と呼ばれる人が世界中に2億人以上いるといわれている。専門家の推測によれば、この数は2050年に4億人を超す。また、7億人以上の人が自国外に移住したいと考えているという民間の調査結果もある。こうしたグローバルの潮流の中に日本も位置づけられている。

日本の政策や法律の面から、近年の政策の展開をみると、2008年以降には、フィリピンやインドネシアとEPA(経済連携協定)を締結し介護や看護の職に外国人が就くようになった。2009年には、留学生30万人計画が、発表され、2010年、には難民の第三国定住がスタート、2012年、には高度人材ポイント評価制度が開始した。日本は閉鎖的だと言われているが、政府レベルではこうした取り組みがなされている。

今後、人の国境を越える動きはますます活発化することが予想され、日本もまた好むと好まざるとに関わらずこの現象の渦中に置かれる。「多文化共生」のあり方を問うことの意義は強調してもしきれない。

<石川氏、針間氏の報告について>

・現代社会において、移住する人々が周縁化される、排除される、脆弱な立場におかれることが多々あるということが示唆されている。こうした社会的課題が、一つの国の政策や行政の能力を超えたところに表れている。

・国家が持つ力で対応可能なことはたくさんあるが、万能とはいえない。また、市場原理にすべて委ねることができるかというとそれも難しい。そのなかで、市民社会組織の役割の重要性再確認できる。

・市民や市民社会組織には、リソース不足という課題はある。それを乗り越えるために、何ができるのか。「信頼」づくりをいかに進めるかも検討課題である。

・国際人口移動をめぐるステイクホルダー(=利害関係者)は、非常に多様。その利害関係を調整するメカニズムや制度の可能性について考えていく必要がある。

・言葉の問題。「非正規労働者」や「移民」というのはどういう人を指すのか。国や異なるステイクホルダー間で認識が違う。共通理解をつくることはできるのだろうか。

報告3: 渡辺幸倫氏(相模女子大学学芸学部 准教授)

「新宿のニューカマー韓国人のライフヒストリー記録集作成」

本発表ではトヨタ財団2009年度研究助成 (D09-R-0422)「新宿のニューカマー韓国人のライフヒストリー記録集の作成―顔の見える地域作りのための基礎作業―」(2009年11月から2011年10月)の活動報告を通して、日本の多文化社会のあり様につて考えたい。

1.プロジェクトの概要

本インタビュープロジェクトは、多文化・多民族化の進む新宿の中でも特に大きな存在感を持つ韓国人ニューカマーが必ずしも日本人社会との接点を十分に持っていないという問題意識から出発している。そこで、お互いに「顔の見える関係」を目指す取り組みの第一歩として、韓国人ニューカマー100人へ自分の人生と日本をテーマにしたインタビューを行い、その内容を文章化した上で冊子(発行総計4120部)やウェッブページ(訪問者累計8000人)で公開していった。これらの理論的背景には、人生を語り/聞くことで世界観を作っていくという物語(ナラティブ)理論があり、インタビューを通して、関係する全ての人が自己を肯定しながら社会を理解できるようになることを目指した。結果として印刷物やWebページをあわせると一万人を超える人々に直接的にプロジェクトを見てらうことができたことから、新宿のニューカマー韓国人についての理解、そして顔の見える地域作りの基礎作業として一定の成果があったと考えられるだろう。

2.プロジェクトを通した学びと今後の課題

この物語を収集し共有する過程から、日本の多文化社会を考える際のいくつかの手がかりを得ることができた。これはプロジェクトにかかわった人々の「学び」とそこから見出された「課題」と言い換えることもできる。具体的には主に次の3つの領域が観察できた。

1) 方法論的について:一般的なインタビュー調査の方法を基礎としながらも、ニューカマー韓国人に特化した形で多文化センシティブな側面(年齢、性別、言語への対応など)を強く意識した。それによって、特にプロジェクトメンバーとインタビュー対象者の関係の作り方などの点で、方法論的な改善点を提起することができた。今後はこの方法論を発展させ、多文化社会における対話的なインタビュー実践が容易に行われやすい環境に貢献することが望まれるだろう。

2) インタビュー対象者の世界観について:語られた内容は対象者自身の自由な語りが起こることを重視したため、歴史的事象などにおける事実関係の詳細ついては必ずしも確定的な事ばかりではなかった。しかし、語り手の視点からどのように見えていたのか、現時点でどのように理解しようしているのかなど、当該事象を複合的な視点から見るための示唆を受けた。今後は、プロジェクトの成果を基に多様な価値観の存在に気がつけるような学習プログラムを発展させることも可能なのではないだろうか。

3) プロジェクトを基礎にした研究:メンバーそれぞれの専門分野からこのインタビューを基礎資料とした分析研究が進められている。本プロジェクトで収集した膨大なインタビューは特定の課題に対する精緻な実証データではないが、様々な仮説を生成するには十分すぎる程の現代的な論点を提供してくれる。また、これらの記録が後年の歴史的な検証のための基礎資料となることもあり得るだろう。

関連リンク:相模女子大学ウェブサイト内「新宿のニューカマー『新宿の韓国人100人にききました!』」ページ

報告4: 安里和晃氏(京都大学大学院文学研究科 准教授)

「東アジアにおける結婚移民とコミュニティの再生産に関する研究―移動・家族の機能変化・ネットワークの構築」

はじめに

当初は韓国や台湾、日本を対象として結婚移民が地域で果たしてきた役割を積極的に評価することを研究の目的としてきた。それが研究を経て次第にメンバーが新しくなる中で京都における小学校支援という形で、この事業は受け継がれることになった。

研究上における知見の1つは、アジアの高齢化と結婚移民が関連していることであった。第一に人口構成の変化によるケアの担い手不足を、結婚を通じて解消とする動きがある。第二に、こうした動きは東アジアにおける残余的な福祉政策によって強化されており、家族機能がより重視されるようになった。台湾や韓国では高齢や障害者、あるいは農村部における拡大家族による国際結婚が多いことが知られている。日本では統計の不備によってこうした点は必ずしも明らかではない。日本では非介入主義によってこうした点が全く明らかにされず社会統合政策も実施されていないのが実情である。

新日系人の来日と就労・教育

フィリピンには10万人とも20万人とも言われる結婚移民の子どもが存在する。こうした子どもたちの多くが国籍法の改正を通じて生後認知を受ける段階にある。こうした人の移動は興行ビザにおける人の往来の結果で、母子の移動という移民の新たな局面を迎えた。同時に課題が発生している。第一に来日の過程で生じる債務問題。これは返済圧力となって来日後の就労に影響を及ぼす。第2に子どもの処遇である。学齢期における来日により、母語が確立しない、授業についていけないなど教育問題が深刻である。子どもは増加傾向にある。しかし日本では財政が厳しく加配教員も限られている。

渡航前支援

台湾や韓国と異なり非介入主義をとる日本では、こうした人々の実態を把握するのは困難である。唯一フィリピン政府の渡航前研修がこうした人々の通過を把握することのできる唯一の共通のチャネルである。同政府は、一般向け渡航前研修、子ども向け研修、カウンセリングなどを実施している。母子が抱える問題を事前に防止するため、渡航前研修を通じ正しい日本の教育制度、雇用制度、生活適応に関する情報提供は重要である。

そこで私たちは、2013年3月、渡航前研修を所管する在外フィリピン人委員会長官と面談し、渡航前研修の充実化に向け協力することで検討に入った。同委員会は韓国女性家族部と協定を結んで積極的に研修を行っており、日本向け研修の充実化を歓迎している。日本側で多くの調整が必要だが、助成研究を通じて大きな広がりが形成されようとしている。

コメント: 明石純一氏

<渡辺氏、安里氏の報告について>

・渡辺氏の研究は、日本屈指の多文化都市であるの新宿を舞台として大規模なライフストーリーを収集した例。今まであるようでなかった。普通の人たちのリアルな実態がこれだけの数で集まることで、ニューカマー韓国人たちの生活や考え方が重層的に理解される。

・インタビュー対象者がインタビューに答えることで空間への愛着を醸成していくということも目的の一つとされている。研究の成果ではなく、遂行自体が社会を変えていくことが意図されている。

・安里氏の研究は、人口構造変動が、人の越境を増大させる一つの背景要因となっているという点を数字にもとづき政策論としてきちんと分析している。

・台湾、韓国、日本での国際結婚への認識の違いについての分析は、多文化共生を考えるうえで示唆に富んでいる。

・両者には共通して、研究者の実践的な関わり、すなわち研究者の役割についての問題提起が含まれている。

グループディスカッション・質疑応答

ディスカッションでは、パネリストと参加者が一つのグループとなって、以下のテーマをめぐって意見交換を行った。

(1) 政策と現場での実践の関連について

・現場での活動と政策を両方行っていくことに意味がある。

・政策については環境の変化で急に求められることもあり、普段から発信しておくことが大事。

・現場活動だけでは広範な効果は期待できないが、政策レベルの議論が独走することによって現場の声が正しく反映されないことには注意している。

・政策を提言していくにあたり、どのように応援団を増やしていくかを考える必要がある。

・また、普遍的な価値と、行動しやすいもの、多くの人を巻き込めるもの(たとえば韓国での「多文化家族」のようなもの)とを両方考えていくことも必要では。

・Win-Winな提案を考えていくことも大事。どう全体の状況を見ながらプロデュースしていくか。

・何が大事な原則で、何が手段なのかを間違えないようにしている。そのときどきで資金が集まりやすい言葉があり、それにあわせるあまり本質が曲がってしまうことも。

(2) 研究と現実の接点

・「解決すべき課題」から入るのではなく、「面白そうなこと」「やってみたかったこと」から入った。現実の複雑さや、楽しい話もいっぱいある。公的な研究資金ではできにくいプロジェクトを財団助成で行った。

・支援において大事なのは問題のフレーミングで「かわいそう」「助けないと」のメンタリティでは支援者および被支援者ともに苦しい。

・「主体-客体」ではなく「私たち」として考えることの意味。「アジア」を「支援対象」としてではなく、ずらした視点で見ていくことに。学問は机の上だけではなく、実践を通じて鍛えていっていい。大学が主体的に関わっていくことがあってもよいが、ボランティアだと長くは続かない。単位等に組み込んでいく必要も。「多文化共生」は男女、障がい者、色々な人が参加できること。

・大学によっては社会貢献に多くの予算をつけている。外国人児童に対する職業教育プロジェクト。

・外国にルーツのある子にとって、教育の困難がある。中学/中卒でドロップアウト。地域のボランティアは頑張ってやっていきたい。

・プロジェクトをやろうとする自分たちが「困っている人たちを助けてあげないと」という思いにとらえられていたという気づき。「なぜ日本に来たのか」と素直に聞いて、やってみたいことをやってみた。「多文化共生」という言葉を使い、参画をよびかけることでフレームが狭まってしまう可能性も。

・日本で求められる母親像と、外国の文化で求められる母親像の違い―日本にいる外国生まれの母親に「日本の母親像」を押し付けることもためらわれるが、彼女らの日々の暮らしを考えると「そのままでいい」とも言えない。

・「多文化共生」はハーモニーや互恵が前提だが、現実では摩擦が生じる。たまたまその地域に素晴らしい支援団体や世話人がいたからうまくいったではなくてシステムが必要。